QUELQUES FEMMES PEINTRES

MADELEINE BUNOUST

TRENTE-SIX PLANCHES

M CM XXX VI

A LOUISE HERVIEU.

25 Août 1935.

Chère et grande Amie,

Parmi les feuillets épars, notes brèves sur la valeur et le talent de quelques Françaises, mon travail s’achève. J’ai essayé pieusement d’exposer ici leur image ; elles méritaient sans doute un plus beau sanctuaire.

Au moment de lier celle gerbe, vous étonnerez-vous qu’en un juste et sensible hommage ce recueil, dont vous êtes l’involontaire inspiratrice, vous soit dédié ?

Le composer occupa mes soirées de l’été, en voyage ; j’ai emporté en Hollande mon cher butin, ces notes sur vous toutes.

Devant les maîtres vus chez eux, dans leur cadre de vie agricole, de pâturages, de dunes, de grands nuages, de minces horizons, la réalité monotone de la vie se transformait en splendeur. Le visible y traduisait l’invisible ; les sensations simples, vives, étaient rendues loyalement. La loi fondamentale de ces artistes fut la sincérité, le respect du sujet, la connaissance du métier (et cela, dans un livre charmant, vous l’avez enseigné à une jeune élève). Devant eux ou devant les grands Italiens, c’est la même émotion qui étreint.

Je vis, là encore, d’admirables dessins et leur comparai les vôtres : comme ces maîtres laborieux vous avez l’amour profond de l’objet. Vous avez aussi une âme d’exception, faite de tendresse, d’humilité et de passion, de souffrance et de révolte. Votre œuvre d’artiste et votre œuvre d’écrivain en sont imprégnées ; elles ont reçu les plus grands hommages.

Autour de votre nom, chère Louise Hervieu, se lisse déjà une attrayante et merveilleuse histoire ; permettez-mot d’en écarter pendant un instant la trame, pour aller jusqu’à vous et vous embrasser en toute affection.

Madeleine Bunoust.

ON NE TROUVERA DANS CET OUVRAGE NI THÈSE NI SYNTHÈSE. Il ne prétend cataloguer, démontrer ou enseigner. Autour de quelques noms choisis, de quelques œuvres, objets de dilection et de ferveur, sont insérées de brèves notations. Pourquoi tel nom et pas celui-là ? Pourquoi cette peinture plutôt qu’une autre ? Ce que le cœur inspire est fragile et partial, on ne peut tout montrer et tout dire.

Dans ce premier recueil de femmes artistes contemporaines, peintres de figures, n’ont pu tenir tous les noms et toutes les œuvres. Il est des talents inconnus, des artistes disparues avant d’avoir terminé leur labeur.

Je ne me suis pas souciée des opinions reçues, des gloires consacrées et quelquefois tapageuses.

L’essentiel est qu’aucune œuvre choisie ne soit indifférente, que toutes intéressent et parfois émeuvent. Elles ne sont pas groupées au hasard, mais illustrent une pensée, une tendance.

La peinture a, dans le monde, son utilité ; le travail féminin, dans toutes ses manifestations, n’a-t-il pas son intérêt ?

L’ANNÉE 1935, qui clôt un tiers de siècle, a eu ce privilège, dès ses premiers mois, d’être placée sous le signe de la Peinture. Le Petit Palais abrita, pendant quelques semaines, quatre cents ouvrages de l’art italien, et Paris en fut illuminé. Jamais exposition ne provoqua une telle affluence, un tel élan de curiosité et d’admiration, plus de pèlerinages fervents. Dans ce musée nous avons tous savouré des heures de pure délectation, oublié les vilenies, les inquiétudes, les déchirements, et vécu d’une vie profonde, sereine, recueillie. Ce fut la retraite angélique, silencieuse et close où les passions se taisaient, où planaient, comme dans un idéal jardin, une douceur sans pareille, une mansuétude surnaturelle.

N’était-il pas logique, sous le regard de quelques chefs-d’œuvre, de déplorer la faiblesse, la médiocrité de la peinture actuelle — trop abondante — et d’en discerner les raisons ? Le grand secret de l’art n’est-il pas pétri d’inspiration, de connaissance et de probité ? Si de l’art italien comme de l’art hollandais nous ôtions ce scrupule, élément vital, pourrions-nous en définir les moyens et le style ?

Or, dans notre société, à côté des artistes professionnels, qui consacrent à leur art un travail constant, journalier, dont ils vivent le plus souvent, dont ils meurent parfois, pullulent les dilettantes et les amateurs sans technique, sans métier — et sans génie — qui s’improvisent pour un jour créateurs d’œuvres d’art. Ils s’imaginent qu’il suffit, pour être peintre, d’étendre des couleurs sur une toile, de combiner des teintes, de les nuancer agréablement, et que cela dispense du reste. Actuellement, chacun veut faire de la peinture, et tient à l’exhiber : le néophyte, dès sa première année d’étude, puis les avocats, les médecins, les comédiens, les poètes et les employés de chemins de fer. Leur profession réclamant le meilleur d’eux-mêmes et de leur temps, la peinture n’a que le reste.

Ingres, le grand peintre, ne jouait pas du violon sur la scène, et rien n’est plus admirable que l’amour de l’art gratuit, comme le pratique le pêcheur rentré au port, sculptant la pierre ou modelant la glaise de son pays.

Sous la Renaissance, la peinture avait plus de noblesse : elle était étudiée par des artistes qui lui consacraient leur vie. Cette période fut un prodigieux miracle, un incroyable éveil d’activités et de forces, un inépuisable creuset de talents jaillissants. Comme toutes les révolutions, elle avait eu sa préparation, ses précurseurs. Elle fut l’aboutissement de patientes recherches et de nombreuses découvertes dans tous les domaines : histoire, géographie, science, art : c’est au terme de ces études qu’elle marqua, par exemple, le triomphe de la géométrie dans toutes les compositions. L’impressionnisme, le cubisme, le surréalisme sont d’autres mystiques : à chaque siècle ses trouvailles ou ses déductions, et chacun y apporte sa part.

Pourquoi notre époque, la plus riche de toutes en métamorphoses, qui a fait de la recherche scientifique un merveilleux instrument de progrès (exposée d’ailleurs à se contredire et à se ruiner elle-même), serait-elle frappée de stérilité dans l’ordre artistique ? Voici que, précisément dans l’ère de la machine s’est opéré un prodigieux renouvellement des procédés, des techniques, des possibilités matérielles. L’humanité dispose de forces enrégimentées, mobilisées à son usage, à son service. Nous assistons, sans nous en douter peut-être, à un incroyable rajeunissement du monde. La matière se plie à nos fantaisies avec une docilité déconcertante. L’emploi du fer, du ciment armé, de matériaux nouveaux, se prête à des combinaisons, à des factures insoupçonnées. Jamais l’imagination de l’artiste n’a eu devant elle un champ de réalisation plus étendu, la possibilité de créations plus hardies, plus d’excitants, plus de moyens.

Considérons, entre tant d’autres, le problème de la décoration murale, celle des autels vus des nefs pour un vaste auditoire, celle des théâtres, des salles de spectacles, celle des palais plébéiens, pour l’art de la fresque, art parfait faisant corps avec le mur, fraction d’un tout : art de perspective, d’éloquence, d’amplification, qui associe la grandeur à la pensée.

De nos jours certains architectes semblent avoir condamné la peinture murale, sinon à la mort, du moins à la réclusion. Parmi eux, un des plus grands, me disait il y a quelques années : « Non, pas d’ornement, pas de peinture : le mur nu, c’est un signe du temps » — et ces derniers mots expliquaient tout. — Des panneaux lisses, propres et clairs, se colorant de jeux de lumière électrique. Les ornements intérieurs et extérieurs sont bannis. L’art de la peinture est déchu de ses droits, et cependant lui, particulièrement, peut figurer et interpréter les aspects de la vie moderne, ses aspirations, ses découvertes, son décor. L’usine, le chantier, l’arène, le laboratoire, quelle mine d’observations, de documents humains, mettant en jeu le réel et le romanesque, la vérité et l’idéal, la passion, l’amertume, la pitié !

En faveur de cette résurrection de la grande fresque, est-ce un vœu présomptueux, ou ingénu, que de faire appel au choix judicieux de l’État, des municipalités, des sociétés capitalistes, des rares et puissants Mécènes, dans la répartition de leur générosité, et d’espérer que dans les millions absorbés pour la construction des palais, des écoles, des hôpitaux, des banques, des gares, des habitations, quelques parcelles d’or viendront s’égarer, aumône de Moloch au pur esprit, entre les doigts délicats du peintre ?

L’ère des cavernes a eu ses enlumineurs, l’ère du building sera-t-elle plus barbare ? La technique architecturale ne se réduit pas à un cube de moellons et de ferrailles, si bel en soit l’équilibre.

Il ne suffit pas d’avoir prévu les ascenseurs, les ventilateurs, les frigidaires : l’idéal ne peut-il y trouver sa part ? Les trois arts peuvent avoir leur place dans la réalisation de l’édifice au même titre que l’industrie du terrassier, du maçon, du plombier. Dès le hall d’entrée, orné de sculptures ou de fresques, le visiteur sentirait alors, au charme de l’accueil, qu’il a pénétré dans une demeure où tout est harmonie, apaisement.

Il suffit de donner une forme esthétique à un ordre nouveau ; il suffit de respecter les trois arts : ce mouvement de simple justice anéantira quelques idées préconçues, le talent et la maîtrise comptant seuls, d’où qu’ils viennent. Alors, peut-être, le geste amplifié donnera-t-il aux artisans et artisanes français cette manne attendue. Ces artisanes, tout comme leurs frères, savent que l’art n’a de liberté que dans la contrainte réfléchie et consentie ; avant d’être une conquête, il est une soumission. La brusque illumination et le feu du ciel sont éphémères comme de simples mirages ; c’est au prix de longs efforts, après bien des tâtonnements et des essais, que s’acquiert le droit d’inventer, la puissance de créer.

M’est-il permis maintenant, et toutes proportions gardées, sans présomption ni flagornerie, de penser au travail féminin et de rappeler l’œuvre picturale de quelques loyales artistes de ce temps ? Plusieurs, parmi elles, me sont inconnues, mais il m’a été permis de voir et d’admirer leur labeur. Elles ont chacune leur vision, leur culture, leur personnalité ; un trait les unit : la rare qualité de leurs œuvres ; à ce titre ne méritent-elles pas un hommage ?

ON A PU DIRE QUE LA « CIVILISATION D’UN PEUPLE SE MESURE A LA PLACE QU’IL ACCORDE A LA FEMME DANS LA VIE PRIVÉE ET SOCIALE » ; notre temps lui a réservé celle que, péniblement, elle a conquise.

Si l’ère du matriarcat est oubliée, si à travers l’histoire la femme donna des preuves de grandeur, d’autorité, d’esprit organisateur et législateur qui égalent celles qu’ont laissées les plus grands rois, il est évident qu’en général elle n’a pu exercer d’autre empire que celui de la séduction, des grâces insinuantes : royauté d’emprunt, domination précaire, toujours discutée et disputée, exposée à de brusques éclipses et à d’amères disgrâces. Dans les salons où elle donne le ton, sa supériorité, le plus souvent, n’est faite que de charme conquérant, d’intuition pénétrante, et de ce don de broder la louange qu’elle exerce avec une habileté accomplie ; mais le génie qu’aucune culture n’alimente trouve vite ses limites ; il ne peut ni se soutenir ni se propager : aucune science et aucun art ne peuvent être pratiqués en se jouant, par passe-temps, d’une main légère et amusée.

Le féminisme (mot qui ne devrait pas exister au XXe siècle) ne revendique aucune prérogative arbitraire, aucune prédominance usurpée, aucun empire de complaisance. Il ne tyrannise pas, il émancipe. Il ne demande à son profit qu’un régime d’égalité, de libre concurrence dans le développement et le travail, laissant aux aptitudes et aux forces le soin d’en régler le choix. Il ne répudie, pour triompher, aucun de ses devoirs naturels, mais il en appelle seulement, devant la bonne foi et la conscience universelles, de l’injuste rigueur qui, pendant des siècles, a frappé d’oubli et de dédain une moitié de l’humanité.

Autrefois, hors du mariage, du couvent ou de la prostitution, il y avait peu de place pour les femmes. Et voici que maintenant, dans toutes les avenues de la littérature, de la science, de l’art, de l’industrie, comme dans toutes les disciplines de l’enseignement, surgit et se presse une phalange ardente de talents féminins : de jeunes équipes font tomber une à une les barrières qu’on leur opposait, sollicitent et cueillent les plus rares parchemins, prouvent, en s’emparant des grades, qu’elles sont dignes des emplois, et, comme l’adversaire du vieil Héraclite, démontrent le mouvement en marchant.

De ce cheminement l’on peut marquer les étapes successives, depuis l’année 1861 où, pour la première fois, une bachelière ès-lettres fléchit, à Lyon, la sévérité d’un jury universitaire : « la première femme à peau d’âne de France » fut-elle appelée. D’autres succès suivirent (internat des hôpitaux en 1887 ; brevet de pilote en 1909) et d’année en année l’on vit céder les portes les mieux verrouillées. Les femmes, aujourd’hui, ont accès dans toutes les écoles après concours : les Chartes, Centrale, l’Agronomique, Normale, les Beaux-Arts.

Un mouvement d’une telle ampleur revêt les proportions d’un événement. Mieux que tout autre symbole il caractérise une époque, il imprime sa véritable physionomie à ce début de siècle. Il permet de mesurer la distance franchie depuis que Proudhon proclamait en 1850 : « La femme qui s’éloigne de son sexe retombe à l’état de femelle bavarde, impudique, paresseuse, perfide, une Locuste, une peste pour la famille et pour la société. »

Il y a quelques années, un ministre de la République, qui est à la fois un parfait lettré et un vrai libéral, M. de Monzie, s’étonnant un jour des résistances opposées à l’émancipation des femmes et à leur représentation au sein des assemblées communales et parlementaires, s’écriait : « Et pourtant, nous vivons en un temps où le plus grand prosateur français est une femme : Colette ; le plus grand poète une femme : de Noailles ; notre plus grand savant encore une femme : Curie ! »

La cause est entendue. Les femmes ont donné la preuve de leur évolution. Dans le domaine des arts plastiques, qui est le seul que nous voulons considérer ici, ne reste-t-il pas à dissiper (malgré la place faite aux artistes dans les Expositions) un courant de préjugés et de préventions, obscur et souvent inavoué, mais singulièrement puissant et tenace ?

Les réserves dont on cherche à les accabler touchent successivement à leur sensibilité, à leur intelligence et à leur personnalité.

Les femmes, dit-on, sont trop sensibles, trop émotives pour être de très grandes artistes. Elles sont tout amour, donc incapables de se déprendre d’elles-mêmes. Mères, filles, amantes, épouses, apôtres de l’idéal, tout est chez elles passion ou compassion, pitié ou piété, besoin de posséder en se donnant, égoïste désintéressement, souffrance et sacrifice.

Il en est ainsi dans les romans. Celles qui travaillent, celles qui ont une responsabilité ont leur vie pleinement équilibrée. Elles savent que l’art demande le don de sortir de soi, de s’absorber dans une œuvre, d’y projeter sa personnalité. Il devient alors un absolu, un tout, la raison spirituelle de vivre. « Aimons-nous en l’art, écrit Flaubert à une de ses inspiratrices, comme des mystiques s’aiment en Dieu et que tout pâlisse devant cet amour. » Mais combien d’hommes et combien de femmes consentent à ce dépouillement, à ce renoncement, à ce sacerdoce, à cette forme d’anesthésie cérébrale qui fait de l’insensibilité la religion de leur art ?

Cette supersensibilité — notre infirmité, si c’en est une — est-elle vraiment le propre du génie féminin ? De Michel-Ange à Modigliani, à Pascin, quelle diversité de tempéraments d’hommes, quelle débauche de sensibilités suraiguës, de sentimentalités exacerbées ! Ni la morbidité, ni la subjectivité exaspérée, ne sont l’apanage de notre sexe, et rien ne permet d’incriminer chez lui la prédominance des nerfs sur les muscles, du cœur sur la raison.

Dans les peintures de femmes analysées plus loin on trouvera, et avec ampleur, l’admirable expression, véhémente, souveraine, de la force créatrice que renferme la sensibilité féminine, quand elle est assez riche et ne craint pas de s’épancher librement, de se livrer en toute sincérité et complaisance. On en distinguera les vibrations originales qui ont rajeuni les catalogues de l’art, aéré les formules officielles.

Tout ceci, dit-on, est fragile et précaire. Le cerveau de la femme est plus accessible à l’intuition qu’au raisonnement. Autre procès, autre erreur. Tout est question de développement, de nourriture spirituelle et de travail. L’esprit féminin n’est pas rebelle à l’abstraction et à la synthèse, et, s’il l’était, en serait-il moins doué pour les arts ? Dans les œuvres des Poupelet, des Valadon, nos princesses de l’art, comme nous avons nos princesses de la science, la maîtrise de la pensée s’allie à la fluidité de l’expression, la décision à la séduction, la vie de l’intelligence à celle du cœur.

Un dernier pas reste à franchir. Au charme il manque une consécration suprême, celle que confère la personnalité. Il est convenu de dénier aux femmes ce sublime hommage puisqu’il est dit que l’individualisme paralyse chez elles l’individualité.

De ces hommes forts, puissants, constructeurs, destructeurs, que j’admire, c’est là le verdict. Or, dans tout cerveau humain peut germer et se féconder l’idée. En tout être le génie peut parachever son harmonieuse unité ! prétendre le contraire serait une plaisante fatuité, qui ferait bon marché de l’esprit critique, s’enchanterait de réminiscences et d’emprunts, se targuerait de créer ce qu’elle imiterait. Combien de ces prétendus novateurs qui ne sont qu’un reflet, et qui s’épanouissent à la lumière des autres ? Combien dont la personnalité se résout à un trafic d’influences et d’échanges ?

Il est exact que, parmi nous, beaucoup trop d’artistes exploitent avec plus ou moins d’adresse des dons de nature plus brillants que robustes, plus délicats que consistants, et que les véritables valeurs sont l’exception. Il est exact aussi que le développement féminin, longtemps négligé et comprimé, n’a pu toujours donner sa vraie mesure. L’expérience lui fait défaut souvent, et le loisir, et le métier. Mais pourquoi refuser à celle qui travaille, qui pense, qui, en tête d’une laborieuse équipe, trace le sillon, l’espoir des lumineux lendemains ?

L’analyse de quelques grands talents, et il s’en trouve parmi ceux présentés ici, atteste que la personnalité féminine est capable d’éclosion et d’essor, avec une spontanéité, une densité, que seule l’élite peut atteindre. Nos compagnons sont-ils mieux partagés ? Combien de génies parmi eux ? Leur route cependant fut facile, préservée des luttes mesquines, des suspicions railleuses qui trop longtemps nous ont barré le chemin.

Il n’y a qu’un sanctuaire ouvert à tous, et à toutes : à son seuil les ferments de discorde doivent s’apaiser et s’évanouir. Devant les créations d’une pensée généreuse et humaine, l’hommage doit être unanime, hommage d’admiration et de piété.

— QUELQUES FEMMES PEINTRES —

GRANDS PRIX DE ROME

BEAUX-ARTS

SCULPTURE

Premier grand prix : Lucienne Heuvelmans 1911.

Seconds grands prix : Anna Quinquaud 1924, Camille Boulay 1932.

PEINTURE

Premier grand prix : Odette Pauvert 1925.

Seconds grands prix : Fernande Cormier 1919, Renée Jullien 1923, Madeleine Leroux 1927, Irène Kaledjian 1930, Alice Richter 1933, Louise Marie Cottin 1934.

GRAVURE

Premier grand prix : Aleth Gusmann 1929.

Seconds grands prix : Annie Mouroux 1919, Denise Chenot 1926, Simone Latron 1933.

MUSIQUE

Premiers grands prix : Lily Boulanger 1913, Marguerite Canal 1920, Jeanne Leleu 1923, Elsa Barraine 1929, Yvonne Desportes 1932.

Seconds grands prix : Hélène Fleury 1904, Juliette Nadia Boulanger 1908, Henriette Roger 1933.

BERTHE MORISOT

photo Maujean

photo Poplin

photo Bernheim jeune

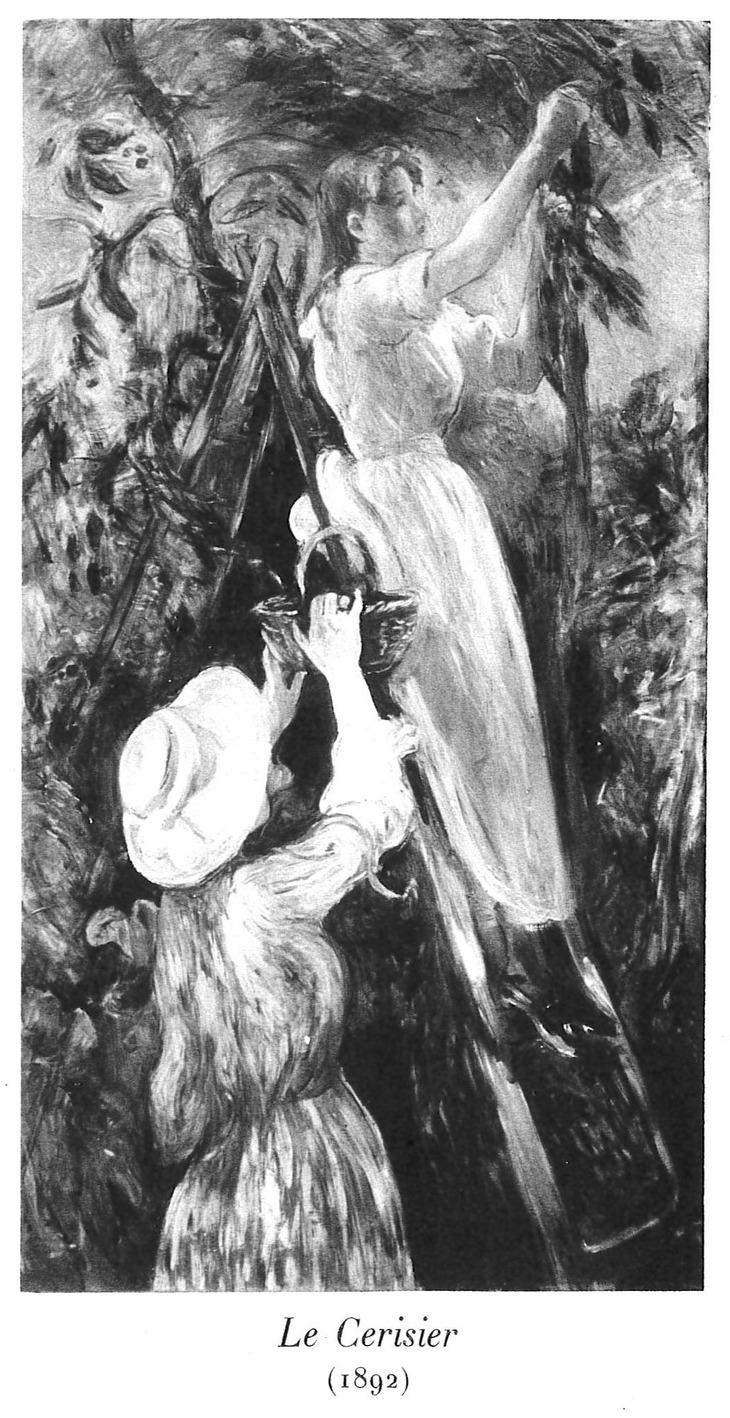

BERTHE MORISOT

Née à Bourges (Cher)

(1841-1895)

« Ici que s’évanouissent, dispersant une caresse radieuse, idyllique, fine, poudroyante, diaprée comme en ma mémoire, les tableaux, reste, leur armature, maint superbe dessin, pas de moindre instruction, pour attester une science dans la volontaire griffe, couleurs à part, sur un sujet. »

Stéphane Mallarmé.

Calme, souriante, elle répand une douce clarté. Aucune ne soumet avec plus de simplicité le rêve à la réalité, le monde des apparences aux lois de l’esprit, le monde des formes à l’harmonie des couleurs. Entre tant de lueurs, elle est la lumière. Son art délicat atteint l’extrême limite de la sensibilité, sans aucune mièvrerie.

Je garde avec émotion le souvenir de la visite que j’ai faite à ce sanctuaire de la rue de Villejust, dans cette maison qu’elle habita, où la piété filiale a rassemblé quelques-unes des plus émouvantes de ses œuvres. Sa fille, Mme Ernest Rouart, m’accueillit elle-même au seuil de ce clair musée, où flotte encore en une buée d’ombres la présence des maîtres augustes qui fréquentèrent ici, de ses familiers : Renoir, Degas, Caillebotte, Théodore Duret, Puvis de Chavannes, Whistler, Claude Monet. J’évoquais, à travers Mallarmé, qui en a laissé une curieuse description, la poésie de cet atelier discret, qui, le soir, devenait le haut salon mondain ouvert aux hôtes les plus illustres. Tout un siècle y abrite aujourd’hui sa gloire recueillie. Je cherchais dans le limpide regard du portrait qu’a tracé Manet, le secret de cette pensée disparue, de ce rêve évanoui, de cette âme grave et douce emplie de tendre sensibilité. Le salon n’est point fermé qui avait réuni longtemps, sous l’influence de l’intelligence et de la grâce, une élite entrée désormais dans l’histoire. Le charme ne s’est pas évaporé. Il survit dans les peintures qui ornent ce cénacle, centre et foyer artistique, où je respirais, délicieusement, l’arôme de celle qui, longtemps, y a vécu.

Si je cherche maintenant à exprimer par des mots les sentiments qui se pressaient alors en moi, si ma plume peut être assez légère pour passer sur ces fleurs sans les faner, voici quelles réflexions me suggère l’analyse d’une œuvre toute de nuances et de demi-teintes, surprenant encore, à distance, par sa richesse et sa variété.

L’étincelle de l’art chez Berthe Morisot n’est pas une brûlure, c’est une caresse impalpable, la caresse d’une flamme envahissante, d’une douce chaleur intérieure.

Rien dans son existence ne semblait la prédestiner ni à une impérieuse vocation, ni à ce règne du goût qu’elle devait exercer. Je n’esquisse pas sa biographie : le mot même me choque quand je songe à qui je devrais l’appliquer, à un être d’une exquise féminité, dont la vie ne se raconte pas : elle a paru, elle a senti, elle a passé. Aucun épisode, aucune agitation n’en a troublé ni le fond ni la surface. Aucune autre passion, que celle de peindre, n’en altéra la sérénité. Aucune légende n’en recouvre la vérité, toute simple et unie, paisible.

Ce qui surprend dans la continuité de sa vie d’artiste, c’est le prodigieux pouvoir de renouvellement qu’elle affirme. C’en est la marque distinctive. C’est le signe de ce tempérament personnel qui, à travers les influences diverses, le contrecoup des événements, les variations de la mode et du goût, resta fidèle à ses réactions premières, sans effort, sans obstination, toujours clairvoyant, ouvert à tous les progrès, soucieux seulement de mieux voir et de mieux traduire le rêve et le réel.

Tous les courants de la pensée et de l’art ont traversé, au cours d’un quart de siècle environ, sa sensibilité aiguë, curieuse de nouveauté, et ont rétracté dans son âme. L’évolution de son œuvre se rattache à l’histoire de la peinture de 1870 à 1895 et en suit harmonieusement la ligne et les courbes, les aspirations et le développement. Avant de travailler avec Manet, n’avait-elle pas déjà une personnalité ? N’avait-elle pas abandonné son vieux professeur Chocarne pour Guichard (élève d’Ingres), et, plus tard, à vingt ans, celui-ci pour Corot, se débarrassant ainsi de l’étude intensive, faite uniquement dans les musées, pour aller vers la lumière, le plein air, vers la nature vivante et simple ?

Ce n’est pas avant 1868 qu’elle travailla avec Manet. II est facile et inexact de dire qu’elle est un pâle reflet de ce peintre : pensée et métier sont différents ; la couleur sobre et réfléchie de l’un ne se retrouve jamais dans la touche « inspirée », expressive, de l’autre. Manet l’influença en l’engageant à aimer, à observer et à traduire en peinture la vie moderne. Là encore elle ne limite jamais ; elle traduit ce qu’elle comprend avec ses propres moyens. Elle est un peintre de la lumière objective, une impressionniste, tandis que Manet reste un grand classique, et sa lumière est autre.

Berthe Morisot a, de plus, dans les veines, le sang de Fragonard. Mais ces multiples influences ne l’ont pas troublée ; elle est restée elle-même, élargissant, libérant sa facture, l’accordant à ses tendances naturelles, à sa fine sensibilité visuelle, qui l’entraînait vers les tendres résonances, vers les gris colorés qui donnent de la lumière. Tel est l’accent de la « Fillette aux Jacinthes », du « Berceau » aux blancheurs de mousseline.

Sa palette montre d’autres ressources dans « La Falaise », dans ses marines, dans ses portraits. Ses dernières études : « Le Port de Nice », « La Véranda », « Le Lac », « Le Jardin », « La Toilette », « Jeune Femme au bal » attestent la perfection de sa technique, de sa souplesse, et par-dessus tout, la qualité exceptionnelle, émouvante parce qu’émue, grave ou vibrante, de cette âme sensible, parvenue à garder son originalité tout en vivant près d’un Manet.

Fille d’Edme Morisot, préfet du Cher, Berthe Morisot épousa, en 1874, Eugène Manet, frère du peintre Édouard Manet.

MARY CASSATT

photo Durand-Ruel

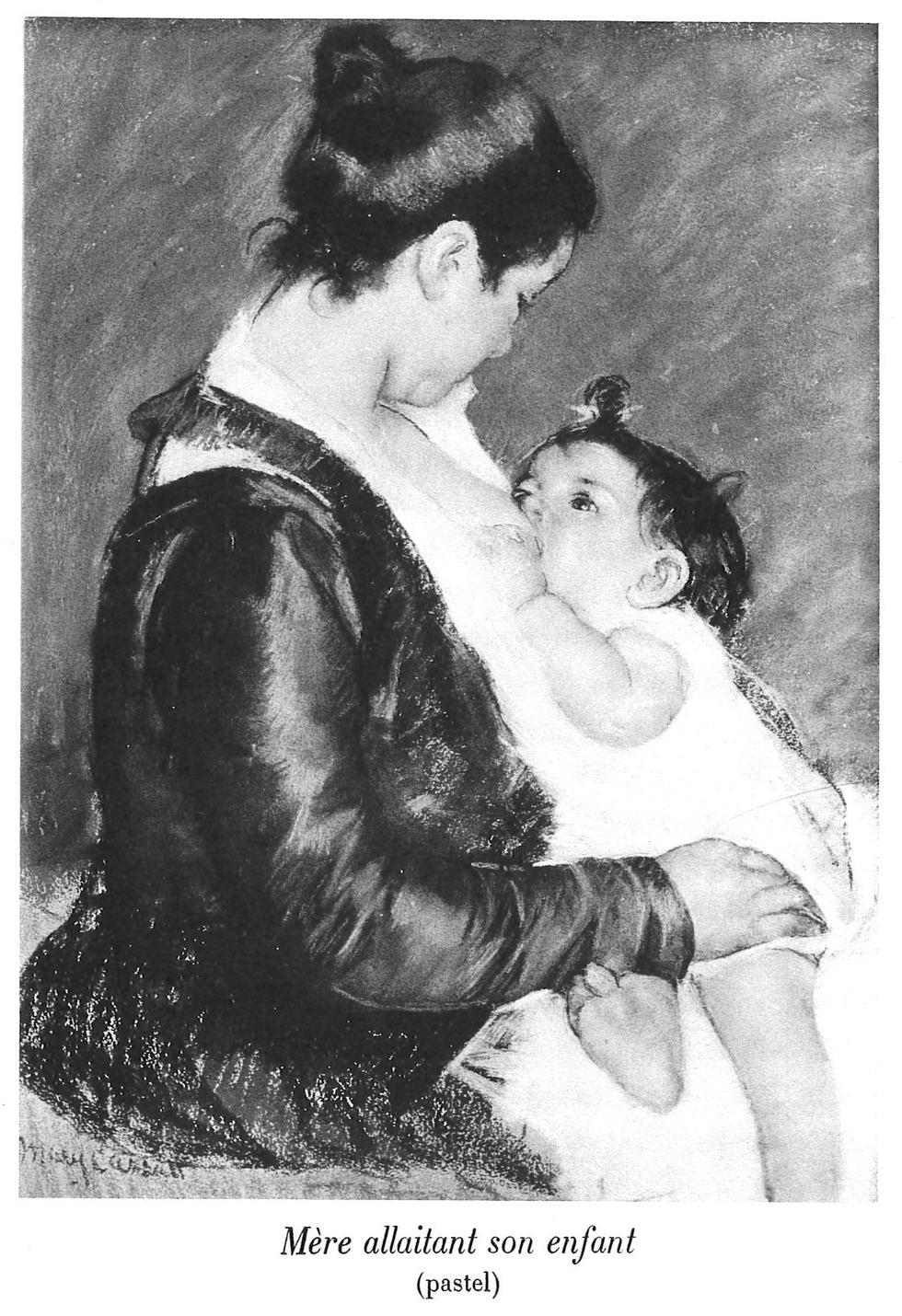

MARY CASSATT

Originaire de Pittsburg (Pensylvanie)

(1850-1927)

Née à Pittsburg en 1850, cette américaine fut toute nôtre, par une totale et cordiale adoption. Non seulement le langage de son art, mais sa pensée est française, si parfaitement acclimatée, si profondément imbibée de notre esprit, de notre culture, de notre sensibilité, qu’une parenté étroite la rattache désormais à nous dans la fraternité du souvenir, dans l’intelligence du cœur.

Cette greffe mystérieuse respecta les dons natifs d’une race jeune et vive de sève ; elle les embellit et les amplifia. La lointaine filiation française et la sympathie, transfusées au plus intime de l’être, exaltèrent et disciplinèrent en même temps une généreuse nature et constituèrent la marque saisissante de sa personnalité.

Est-ce l’expliquer, est-ce la comprendre que de rappeler qu’elle reçut les conseils de Chaplin, à ses débuts, et, plus tard, ceux de Degas ? Élève peut-être, bien différente de ses maîtres, dont elle s’émancipa si librement, qu’il serait bien malaisé et arbitraire de discerner leur part dans le développement de son talent personnel. Elle étudia également le Corrège en Italie, les artistes espagnols au Prado, et Rubens.

Ce n’est, en tout cas, ni au style officiel, plus ou moins maniéré et convenu, des ateliers mondains et des salons de peinture, que Mary Cassatt doit la plastique affinée et le délicat frémissement de son art lucide, ce sens de l’émotion discrète, de l’intimité mesurée, qui la classe parmi les meilleurs interprètes de la poésie familiale. Elle est bien du groupe des Impressionnistes.

Les tableaux de Mary Cassatt, et en particulier ses pastels, présentent de l’enfance et de la maternité une vision personnelle, non pas sentimentale, mais sensible, attendrie, compatissante, idéalement féminine. Les êtres frêles ou tendres qu’elle fixe sur la toile sont vus comme elle les aime, selon la prédilection de son esprit tourné vers une certaine forme de grâce et de noblesse toutes proches de la nature. L’âme transparaît dans le visage, et ce sont des âmes pures, fraîches, primitives. Rien d’apprêté ni d’emprunté dans l’attitude, le geste, le sourire ou les larmes. La grâce qui les pare est encore un trait de nature : innocence en fleur des nouveaux-nés, candeur de la mère jouant avec son enfant, de la « Caresse Maternelle », d’un « Baiser de Mère » ; figures ingénues de la « Fillette dans un fauteuil », de la « Fillette au chien », de la « Fillette au chapeau vert ».

Dans la « Mère allaitant son enfant » règne un charme de quiétude, de douceur apaisée, d’extase satisfaite qui élève le spectacle de la fierté maternelle et de l’animalité enfantine jusqu’à la pure spiritualité. Tous les détails y sont pleinement expressifs : le regard baissé de la mère, dont le sourire se dessine et se dérobe, les yeux affamés et langoureux du bébé potelé, pelotonné contre le sein nourricier, sa menotte crispée, son pied tendu, toute une mimique inconsciente et béate d’un réalisme discret, sobre, contenu.

À ses qualités de peintre et de coloriste, Mary Cassatt joignait une rare élévation de cœur et d’esprit. Son œuvre a le reflet de sa vie. Son application, son talent, les soins de sa main étaient une forme des égards et des respects qu’elle avait pour la noblesse des sentiments et pour la bonté humaine. C’est parce que son âme était élevée et généreuse qu’elle apercevait parmi les remous des êtres et des choses une délicatesse que bien peu d’artistes ont su percevoir.

Rappelons encore, à son honneur, que c’est à son intervention, à ses démarches, à son ardente propagande qu’il faut attribuer, au premier chef, l’influence exercée à cette époque par l’art français sur la mentalité et le goût américains. Elle eut soin d’enrichir les musées d’outre-mer des toiles de Courbet et des Impressionnistes. Elle encouragea les mécènes des États-Unis à faire l’acquisition d’œuvres françaises contemporaines. Toute sa vie fut ainsi un acte de foi française et de piété cordiale envers sa seconde patrie.

Un aïeul de Mary Cassatt (au 17e siècle) était français ; il habitait la Hollande, et émigra en Amérique où il fit souche.

Mary Cassatt mourut le 14 juin 1927 dans sa propriété de Mesnil-Beaufresne (Oise).

LUCIE COUSTURIER

Peintre et Écrivain

(1876-1925)

Quel hommage oserais-je incliner devant votre mémoire Lucie Cousturier ? Elle demeure inscrite au cœur d’une race entière, au cœur des hommes à la peau d’ébène, dans le mystère de l’Afrique noire, votre seconde patrie, terre de votre apostolat. Elle éclaircit notre ciel brumeux des lueurs de votre art. Elle retentit surtout en paroles de compassion et d’harmonie dans vos livres que l’on ne peut oublier, échos fidèles de votre courte existence.

Votre image, j’aime à la voir à travers les confidences de votre sublime amie, Louise Hervieu, et je transcris ici les lignes tracées par elle ; celles-ci louent l’artiste autant que le modèle :

« Malgré son teint brûlé et la passion de ses noires prunelles, tant elle avait de grâce farouche qu’elle semblait une hermine. Et c’était un mystère que ses cheveux d’ombre fussent plus légers que des cheveux de blonde. Ils bouclaient, de sorte qu’elle n’avait jamais l’air coiffée, ni décoiffée. Et la mode des cheveux écourtés lui fut seyante comme si on l’eut inventée pour elle. Avec les grands feux de phare de ses yeux, sa chevelure envolée et sa peau d’adoratrice du soleil, sa bouche était portée en avant, dans un bas de visage rétréci : on aurait dit qu’elle avait pris souvent pour réfléchir son menton entre ses paumes. Sans graisse ni lourdeur, d’une bonne taille et les membres solides, elle donnait l’impression d’une élégante maigreur. Son goût était rare, mais elle se plaçait au-dessus de la mode et de la coquetterie.

Les derniers mois, toute chair consumée, son visage aux lèvres sèches et ardentes était devenu plus blanc. Auparavant elle était gaie et spirituelle, ou bien elle était distraite et assombrie. Mais rien de plus fertile que les beaux découragements qu’elle gagnait devant les peines injustifiées et de la sottise du monde.

Cependant elle aimait la gaieté et craignait les gens tristes pour qui elle ne voyait pas de remède.

LES PEINTURES DE LUCIE

Il n’y avait pas d’ombre dans sa vie, il n’y en eut point sur ses toiles. Rien que des couleurs franches et harmonieuses qu’elle se gardait bien de salir avec des traces de terre et de fumées. Là non plus elle ne recherchait pas la tristesse, sauf celle qui vous saisit devant un beau corps de femme, de beaux fruits, des fleurs fraîches ; car nous savons que ces choses précieuses se faneront et qu’elles doivent périr.

De l’eau pure, des couleurs pures pour des spectacles inviolés comme ces compositions où frissonnent des papillons géants, des eaux troubles et des dames avec chapeaux et ombrelles. Car Lucie fait toujours place à la femme, et de jeunes créatures colorées versent sur maints de ses tableaux, comme des parfums, leur chevelure couleur blé.

Ce furent aussi des natures mortes plus modestes, parce que soumises aux apparences, mais d’une consistance et d’une pâte propres à réjouir les peintres.

Et des fleurs les unes vraies autant que nous pouvons savoir la vérité cachée des choses, et d’autres éblouissantes comme d’artifice et gonflées d’un sang bleu et d’un suc de vermeil.

Elle ne nous infligea aucun des spectacles de la misère, de la vieillesse ou de la violence. Ses « Femmes » sont sereines, ses « Noirs » sont irisés comme des verreries, ses paysages à demi réels. Elle a peint des fleurs, des femmes, des fruits, des desserts.

Avec Signac, elle connut la mystique de la division de la couleur. D’autres fois elle laissait, comme on se délasse de l’amour, cet enseignement révéré et choisi par elle. Alors ne dépendant plus que de sa sensibilité, elle usait de la chaste pénétration des couleurs, et sa pâte et sa touche devenaient plus longues. Elle a même peint, sur le mode intérieur, un bronze et les propres pinceaux de Signac ! — des oranges et des citrons sur un livre, des bleuets sur un établi de menuisier.

En 1902, cette belle page descriptive et mosaïquée : un garçonnet en robe, tétant, les poings fermés et les yeux clos de bonheur, sa flamande nourrice.

…Puis les jouets de son enfant, et lui-même cousant ! Son portrait en 1904. Elle évoque la figuration de cette Mélancolie qui ne vient pas de nos peines, mais qui dérive de la Connaissance. Son poing fragile supporte un front lourd et son indépendante chevelure. Ses sourcils et sa bouche sont sévères, son regard n’appartient pas au monde extérieur. Mais son ample blouse de peintre, tendue par le genou, semble une voile larguée, et son col blanc et empesé, sans aucune mollesse, conviendrait à une « grande » d’un pensionnat bien tenu.

Nous lui devons encore maints tableaux « d’intérieur » qu’elle ordonnait en femme et peintre. Avant d’arriver à ses études de « Noirs » elle les traite à l’aquarelle comme des fleurs : ce sont des notations fraîches et tendres, des souvenirs qu’elle rapporta de son voyage en Afrique Occidentale. Elle partit apparemment chargée d’une mission, mais bien plutôt pour rejoindre sur leur terre originelle, les fidèles amis qu’elle avait adoptés à Fréjus durant la guerre. Elle s’était faite leur institutrice avant de nous donner ce livre merveilleux qui est encore de la peinture : « Des inconnus chez moi ».

Tendre Lucie, à travers les strophes de votre amie, comme vous sensible et lyrique, je vois se dérouler la courbe de votre vie, l’enchantement de vos visions, la secrète et profonde énigme de votre cœur ; à ce mystère je confie en silence l’effusion de ma fraternelle dévotion.

Œuvre littéraire de Lucie. Cousturier :

« Des Inconnus chez moi » (Éditions La Sirène) 1920.

« Mes Inconnus chez eux » (Rieder, éditeur) 1925. K.-X. Roussel (Bernheïm jeune, éditeur) 1927.

Seurat, Signac (Crès, éditeur).

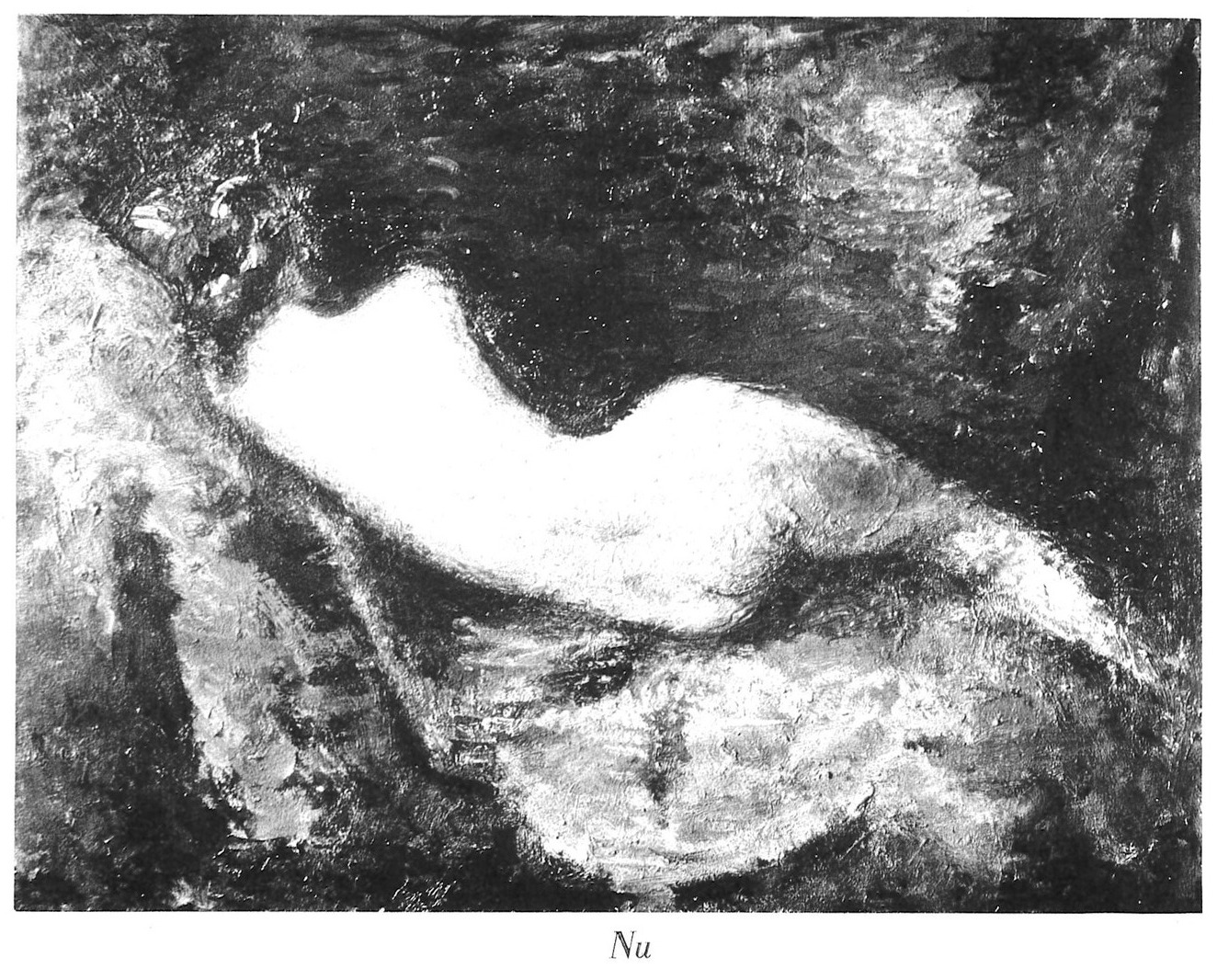

ÉMILIE CHARMY

photo Roseman

ÉMILIE CHARMY

Originaire de Lyon

Dans sa peinture, Emilie Charmy, avec une sorte de magie créatrice, combine des éléments divers, harmonise les contrastes, illumine les ombres, dissout le monde extérieur et le métamorphose, anime la matière. Le miracle de l’art crée le sortilège de la vie, réalise en dehors du réel, et, par une surprenante vertu, restitue en l’exaltant, par une généreuse pâte, la substance même des corps, des fleurs, des fruits, jaillissant soudain dans une buée irisée, dans un sillage transparent.

La passion seule a ce pouvoir prestigieux, cette force surnaturelle d’ensorcellement. Le don de voir, le génie inventif, non plus que la dextérité du métier n’y peuvent conduire. Il faut une intuition du cœur pour pénétrer si avant dans les choses que le rêve intérieur devient une réalité, plus lumineuse que le réel.

Analysant le secret de ce charme, Colette, éblouissante devineresse de l’âme, a écrit sur Charmy, au sortir d’une exposition à la Galerie d’Art Ancien et Moderne, en Janvier 1933, ces lignes évocatrices : « Ignorer Charmy, la découvrir brusquement dans vingt toiles qui dispersent et collent au mur les couleurs, la substance magnifique des fleurs, de la chair vivante, de l’eau mobile, on en reçoit un choc, l’anxieux plaisir qui accompagne une rencontre amoureuse. » Et précisant les raisons de son plaisir, Colette ajoutait plus loin : « Clémente au profane, cette peinture épanouie, qui semble, aussi mystérieusement que le fait un végétal, se nourrir de l’air qui la baigne, luit pour la joie de tous. »

De la couleur ? assurément, et riche, à pleine pâte, pétrie, liée, pressée ; pâte de pétale, d’étamine, de pulpe, de chair ; pâte de soie, de satin, de velours, d’azur et d’or ; pâte luisante, rutilante, cuivrée, teintée d’argent, de nacre, de toutes les couleurs du jour, ou quelquefois très sobre. Toutes les coulées y disposent leurs reliefs, toutes les sèves y palpitent en étincellement de chaleur.

Mais la lumière y est encore plus expressive que la couleur. Il faut voir un vase de fleurs, une coupe de raisins peints par Charmy pour comprendre les nuances de lumière qui s’éparpillent sur une rose ou sur des fruits. Une écume de vague, saisie par un pinceau subtil, peut être une goutte où se reflète un océan. Un panthéisme inconscient chante au fond de l’âme et transmute chaque détail, l’idéalise, l’agrandit, en fait une pièce de l’univers.

Cette maîtrise des choses, cette soumission de l’objet à la pensée et à l’œil de l’artiste, trouvent leur véritable et parfaite expression dans le modelé des corps et des visages. Les nus de Charmy ne sont ni des « académies » ni des « anatomies ». La chair colorée, élastique, mouvante, dessine le frémissement du muscle, étire voluptueusement une échine, courbe une nuque, un torse, un buste de jeune fille. On admire l’épiderme d’une hanche ou d’un sein, ces éploiements charnels, ce grain tiède de peau, ces couleurs ambrées de la chair, ces jeux de lumières qui frissonnent sur un nu féminin et achèvent leur symphonie changeante au fond de l’iris énigmatique ou caressant, miroir où se transfusent tous les rayons.

C’est ainsi que dans les peintures de Charmy le corps livre aussi son secret, comme la fleur, comme le ciel, comme le flot, par une prise de possession à la fois d’amour et d’exaltation, de volupté et de tourment. Instinct qui se discipline, inspiration consciente de ses moyens. Charmy cependant ne parvient pas à son libre épanouissement par un effort de composition savante, par des théories ; elle ne discute pas le sujet, elle le voit, et, devrait-on dire, « elle le vit ».

BESSIE DAVIDSON

photo Delbo

photo Marc Vaux

BESSIE DAVIDSON

Originaire d’Adélaïde (Australie)

(1880)

Née en Australie d’une famille écossaise, d’une famille d’artistes, Bessie Davidson, qui habite en France depuis 1904, a la nostalgie des horizons baignés d’air et de soleil. Sa peinture toute en larges demi-teintes, toute en valeurs justes et subtiles, est cependant très colorée.

Elle se meut avec aisance dans les formules modernes, ordonne les ensembles, distribue les masses, aère les grands intérieurs où chaque objet, étoffe ou fauteuil, personnage même, reste discrètement à sa place et fait partie de l’ensemble.

Elle peint avec tant de franchise, de réflexion et d’ampleur, que le travail matériel de sa pâte ne laisse surgir que les lignes et la lumière, — ce que Delacroix appelait : une fête pour l’œil...

L’émotion s’éveille, fine et pénétrante, dans certains contacts insaisissables, dans un détail furtif, une tache sonore entourée de gris colorés. Le soleil est toujours le compagnon de la fête, le magicien de la féerie.

La vie circule ainsi, en un libre courant, sereine, recueillie, dans l’œuvre de Bessie Davidson — hymne d’une Celte rêveuse à la clarté rayonnante.

ANGÈLE DELASALLE

photo Pierre Petit

photo Pierre Petit

photo H. C. Ellis

ANGÈLE DELASALLE

Originaire de Paris

Angèle Delasalle est, comme le fut Louise Breslau, dans la tradition des artistes consciencieuses, des travailleuses acharnées qui cherchent une méthode basée sur le respect absolu de la nature : le dessin, l’apparence de celle-ci étant le commencement et la fin de leur inquiétude. Leur vérité est faite d’observation, d’énergie, d’émotion.

Marquée d’un cachet de sobre et vigoureuse personnalité, elle a pu, sans dévier de sa route, prêter l’oreille aux chants des sirènes, s’arrêter aux détours, s’intéresser aux essais, aux rencontres multiples, impressionnistes, coloristes et autres, qui ont exercé d’invincibles séductions. Tout ce qu’il y a eu de renouvelé et de subtil, d’exaltant dans les jeunes écoles et dans les manifestations de l’art, Angèle Delasalle l’a observé sans en subir l’empreinte.

C’est une artiste probe, une de celles qui honorent leur art, lui sacrifiant toutes leurs pensées : elles s’y reflètent et s’y confondent.

Elève de Benjamin Constant et de Jean-Paul Laurens, elle obtint depuis 1895 une série de récompenses dans les salons officiels.

Que choisir parmi les productions variées d’un talent ingénieux, multiple, qui a touché à tous les sujets, natures mortes, portraits, nus, compositions ? Faut-il rappeler les plus connues : Caïn et les Filles d’Enoch, Retour de la Chasse, le Terrassier (1899), la Forge (1910), l’Abreuvoir. Observateur attentif de sa ville, Angèle Delasalle a montré une série de vues de Paris, fouillées de dessin, émouvantes sous la tendre lumière qui les enveloppe : c’est le Carrousel sous la neige, Saint-Germain-l’Auxerrois, le Pont-Marie. Tout compte, le choix du sujet, son dessin, sa couleur, et tout est un renseignement.

Dans les effigies, du duc de Montpensier, de Benjamin Constant, de Clémence Royer, du docteur Laffont particulièrement, Angèle Delasalle, selon l’expression de Camille Mauclair, « n’a cessé d’approfondir l’art du portrait psychologique avec le respect de la vérité charnelle et avec l’intuition qui fait effleurer le caractère et l’âme sur les visages. »

L’œuvre gravé de cette artiste offre le même intérêt que sa peinture, qu’il s’agisse d’animaux, de compositions ou de paysages ; parfois ceux-ci sont dessinés d’après nature sur le métal même : les hasards de la morsure achèvent l’œuvre qui reste, dans une note classique.

LOUISE HERVIEU

LOUISE HERVIEU

Dessinateur et Écrivain

Originaire de Lessay (Manche)

La vie de Louise Hervieu est tout entière sa création : son œuvre est aussi sa vie. Toutes deux lui appartiennent en propre, dans leurs éléments, dans leurs saillies.

De la plaquette émue que lui a consacrée, en 1935, Claude Roger Marx, il faut retenir quelques phrases significatives du splendide élan qui commanda l’évolution du talent de cette grande artiste : « Déjà, il y a vingt-cinq ans, ses premières peintures, petits chefs-d’œuvre de naïveté et d’audace, faisaient preuve de ce naïf réalisme qui donne tant de charme à l’art de certains mystiques. Sans connaître ni Breughel, ni Van Gogh, ni Ensor, elle accentuait le caractère des formes au point que maintes scènes, représentant les « Gens de la Noce », la « Foire de Lessay » ou le « Diseur de Monologues », prenaient des airs de diableries. Cinq grandes pages pour un « Livre d’heures » mêlaient à l’azur et à l’encens des grimaces et des ricanements si pointus qu’on sentait bien que Louise, toute jeune et presque paysanne, avait écouté les voix de l’Enfer. »

Écoutons aussi Louise Hervieu, souffrante, parler elle-même, avec un accent inimitable de passion résignée et cette fièvre d’agir qui l’exalte vers la possession des choses : « Toute jeune, écrit-elle, j’étais déjà touchée par le mal, et le désordre de ma vue m’amenait à travailler comme une perdue, en tâtonnant avec un effort désespéré. Tout raccrochait mon cœur. Sur la table à modèles, la femme nue, ayant laissé tomber ses frusques sans éclat, avec, à ses pieds, l’écume de sa lingerie, me faisait haletante. Je l’aimais, mais j’aimais aussi la cruche de grès dont mes mains avaient épousé les contours et connu le grain lisse et la fraîcheur avec ce sens tactile qui est la ressource des aveugles. Mais j’aimais aussi, sans craindre le mauvais goût, dans leur touchant ridicule et leur faux luxe, ces produits de la triste industrie humaine, les garnitures de cheminées tocardes et faussement dorées et qui font la gloire des foyers naïfs. »

Jamais âme d’artiste ne perçut avec une telle acuité, une conscience aussi douloureuse et aussi lucide, ce déchirement de ne pouvoir étreindre ce que l’on désire. Louise nous dit « qu’elle aurait aimé la dissipation, la gourmandise, la coquetterie ; qu’elle aurait voulu partir, courir contre le vent, danser ! La faiblesse l’a immobilisée et renvoyée à elle-même et à sa décevante connaissance ».

C’est à elle toujours que doit être demandé le secret de son art. « Il ne faut dessiner que ce que l’on comprend et ce qu’on aime. Mais il faut s’efforcer de tout comprendre pour tout aimer, puisque tout est aimable. Soyez la petite servante des choses. Aimez-les, comprenez leur utilité modeste et touchante et ménagez leur existence. » (Entretiens avec Geneviève sur le dessin).

Admirable enseignement ! Ce n’est pas tout de regarder la nature, il faut la comprendre. Ce n’est pas tout de la voir, il faut l’aimer, imaginer en la traduisant, y découvrir son propre rêve d’élection et de tendresse. À ce prix l’art porte à sa cime une lueur sublime, faite de candeur, d’attendrissement, de sérénité.

Et la facture de Louise Hervieu est ainsi définie par Claude-Roger Marx : « On reconnaît les grandes œuvres à la qualité du silence qui les baigne. Avant que nous ayons perçu sa signification, chaque dessin de Louise Hervieu nous touche au plus profond par son rythme et sa couleur mêmes. De sombres rideaux s’entr’ouvrent et nous pénétrons dans un monde où l’Amour et la Mort parlent à voix basse. Ignorerait-on que l’Artiste illustra les « Fleurs du Mal » et le « Spleen de Paris », on songerait à Baudelaire en retrouvant ici ses nerfs à vif, sa sensualité insatisfaite, sa passion du bizarre, son goût du néant. Cette Louise, qui montre ses plaies et nous étreint fébrilement — à la fois pour nous prendre à témoin de son martyre et pour se raccrocher à la vie — ne la dirait-on pas sortie d’un des contes où Edgar Poe fait se détacher sur les fonds lavés au plus beau noir lithographique des visages célestes ou couleur de cire ? »

Unique dans l’art de « mêler au crayon éclatant l’humble cendre du fusain », elle recouvre et fleurit sa puissance d’une douceur harmonieuse. Elle discipline le bouillonnement de formes et de valeurs où s’incarne un effréné dithyrambe. La lumière déchire l’ombre en une éblouissante victoire. Et l’on songe que cette splendeur lumineuse jaillit d’un regard qui s’éteint, qui lutte désespérément contre la nuit envahissante, qui ravit à ses mains le magique flambeau du jour ! N’est-ce pas d’elle que l’on peut dire que tout y est création, pensée, volonté, beauté pure ? Si l’expression de ses figures est toujours émouvante, si un tel accent de vie se dégage de ses illustrations comme il se dégage des plus humbles sujets : « Éventail moucheté », « Plume et Coquillage », etc., c’est qu’elle sent, qu’elle voit, qu’elle aime comme personne ne peut aimer plus, voir et sentir.

Et cependant, pas de théories ; sa méthode de travail est des plus simples ; sur celle-ci n’a-t-elle pas écrit : « Mes yeux s’étant habitués à l’éblouissement du papier comme d’autres s’habituent à l’obscurité, je pars de ce point comme d’un centre autour duquel l’image se constitue, comme autour du noyau la pulpe d’un fruit gagne en épaisseur, comme autour de la moelle le travail de l’arbre. Et bien des fois je me suis consolée de ma maladresse en songeant que je ne travaillais pas autrement que la nature ne le fait... Il est bien entendu que j’ai à l’avance un plan ou, simplement, un rêve. Mais, pour économiser mes rares forces, je ne le transcris pas, je le garde en mémoire comme les paysans qui ne savent point écrire ont en tête leurs comptes et leurs projets. »

Claude-Roger Marx, avec éloquence, a défini le singulier attrait et le lyrisme passionné de l’art de Louise Hervieu, et c’est à lui, qu’en terminant, je veux laisser cette page : « Une éblouissante certitude orchestre et met en scène tout ce merveilleux familier. Mains fiévreuses de Louise, quelle force il vous fallut pour griffer ainsi le bristol et lui arracher des étincelles ! Derrière ce front martyrisé, où la mort, comme une idée fixe, toque sans arrêt, quelle saine volonté, quelle clairvoyante sagesse surveillèrent l’organisation de chacune de ces vastes pages, commencées au hasard, dirait-on, mais en réalité préméditées avec un amour inflexible, sans qu’il y ait jamais de ces zones ingrates qui trahissent la distraction du cœur et l’indifférence des sens ! »

Œuvre littéraire de Louise Hervieu :

« Montsouris » (Émile Paul, éditeur), 1927.

« Le Bon vouloir, 1927.

« Entretiens sur le dessin avec Geneviève » (Hachette, éditeur), 1933.

MARIE LAURENCIN

photo Rosenberg

MARIE LAURENCIN

Originaire de Paris

Marval et Marie Laurencin ont été les « sourires » de l’après-guerre, ne s’embarrassant ni des formules vaines ou sacrées, ni des contingences.

Leur œuvre est fait d’improvisations délicates, lumineuses. Un bouquet de fleurs de Marval dépasse son objet et donne l’idée d’un clair jardin. Une gouache de Marie Laurencin est faite non d’humanité mais de rêve. Elle ne peint d’un visage que l’immatériel, le charme, et place le sujet dans le domaine des contes de fées.

Jacqueline Marval, peintre de fleurs, décédée en 1932.

OLGA DE BOZNANSKA

Originaire de Cracovie (Pologne)

Aucun génie étranger, mieux que le génie slave, ne se laisse féconder par la culture française. Les exemples abondent, en musique, en peinture, en sculpture, de ces Polonais, à la forte et rêveuse nature, qui, au contact de nos écoles et de notre vie sociale, ont pris conscience de leur force et de leurs rêves, ont vu leurs facultés s’enrichir, s’amplifier, s’épanouir, comme s’ils atteignaient enfin, par cette transposition, la pure essence de leur personnalité.

Une bien grande artiste polonaise, Olga de Boznanska, a fait de la France son pays d’adoption. À l’époque de Carrière, de Bonnard, de Vuillard, elle a produit une œuvre de haute tenue. Son idéal dépasse la réalisation matérielle qu’elle laisse sur des cartons, à peine peints, fragiles comme des pastels. Mais on peut constater aussi que sur ce pauvre support, la matière colorée n’a pas changé. Olga de Boznanska vit sans se soucier du lendemain, et sans vanité.

La mère d’Olga de Boznanska était française.

MELA MUTER

photo Marc Vaux

photo Marc Vaux

MELA MUTER

Originaire de Varsovie (Pologne)

C’est à l’influence de l’art français que Mela Muter a dû l’éclosion d’un talent qui, suivant l’expression d’André Salmon, fait d’elle à la fois « un des parfaits représentants de l’art vivant et un grand peintre polonais ».

Profondément sincère et humaine, elle nous a livré, dans l’évolution même de sa manière, le secret des luttes intérieures, les conflits de sentiments, les heurts et les sursauts que devait provoquer, en cette âme sensible, une brusque acclimatation. Elle ne cherche pas à se dérober, à contrefaire son tempérament à étouffer la poussée de sa nature ardente. Elle garde, au fond de son regard, la vision des angoisses, des spectacles tragiques ou sanglants qui ont assombri les souvenirs de son enfance. Race de proscrits, incapable d’abdiquer. Mélancolie d’exilée, qui prolonge son rêve.

Rien de romanesque d’ailleurs dans sa facture, même à la première étape. Sa manière de voir est des plus saines ; elle édifie par la simplicité des moyens. Tout au plus certaine pâte âpre et râpeuse, les contrastes des lignes mates et noires avec de larges marges blanches trahirent-elles, il y a quelques années, le frissonnement d’une âme inquiète, ou mieux, une recherche de technique. Ses portraits ont grande allure ; ceux de Courteline, de Paul Clémenceau, du professeur Bohn, sont d’une touche originale et vigoureuse, où, comme l’a noté Robert Rey, « seuls les accents, même très menus, sont marqués, mais clairs, très clairs, comme est claire la matière vivante sous une lumière d’incidence naturelle ».

À mesure que se confirme sa maîtrise, l’art de Mela Muter s’affranchit des modèles, s’abandonne encore plus qu’il n’observe, se fait à la fois plus savant et plus naturel. Il conserve toujours son accent initial d’amertume contenue, sans révolte et sans ironie, de pitié sans attendrissement, de sobre pathétique. Pas une contraction, pas une contorsion, pas un trait, qui ne soit humain, et cependant l’observation stricte de la réalité est dépassée, pour aller vers une réalité plus haute et plus complète. Tout est dicté par une émotion maîtresse d’elle-même comme de son expression. Pour ces raisons l’on voudrait voir, de Mela Muter, quelques décorations murales ; sa façon d’envisager la nature et de la traduire conviendrait à cette réalisation.

Ce qui se dégage de ses compositions, de ses portraits, de ses natures mortes et de ses paysages, c’est le sens de l’équilibre et de l’ampleur, c’est la loyauté de son interprétation plastique, résolument libérée de l’art de salon, indifférente à la mode et aux procédés mondains ; c’est surtout la qualité de son émotion.

Mela Muter est naturalisée Française.

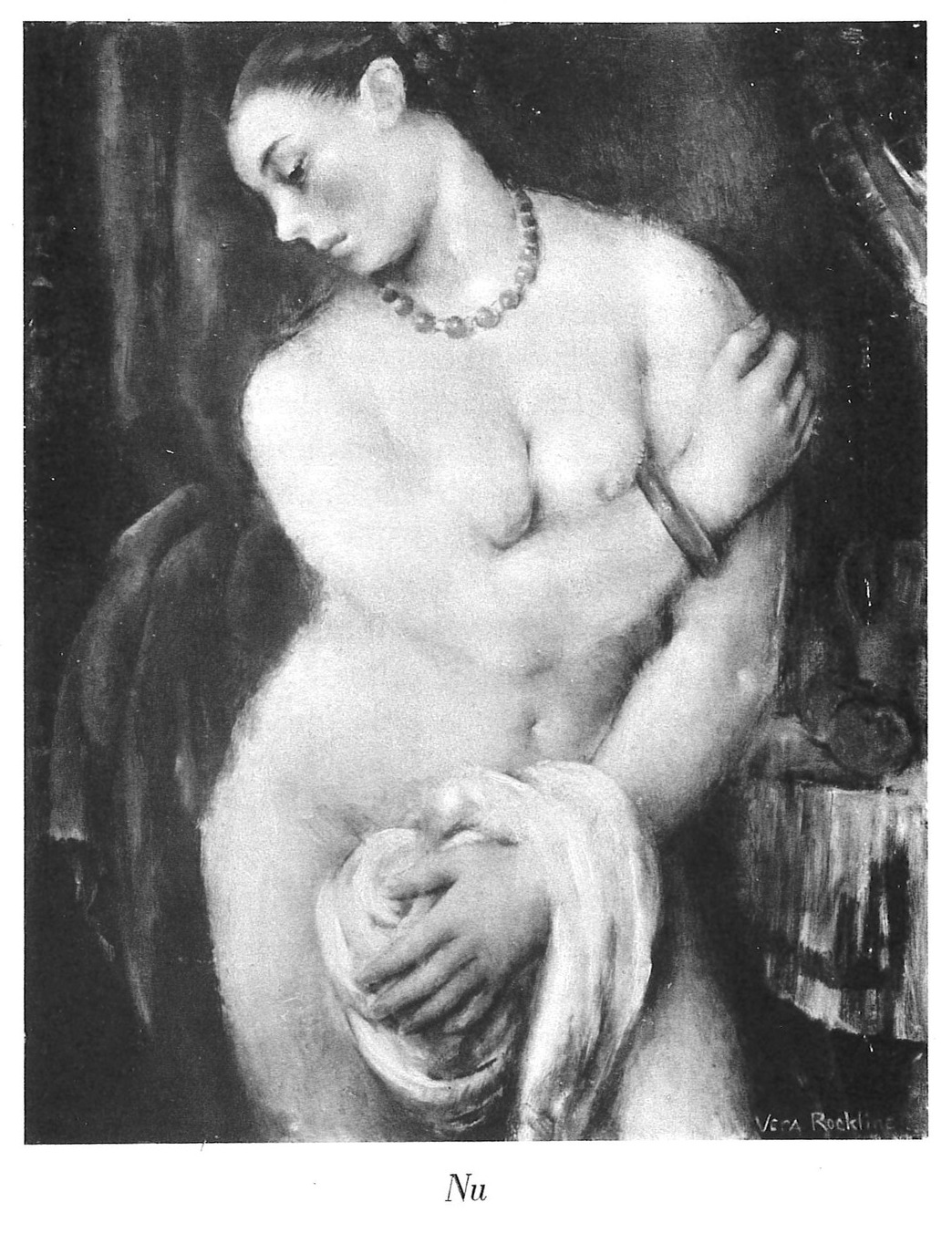

VERA ROCKLINE

photo Roseman

VERA ROCKLINE

Originaire de Moscou (Russie)

(1896-1934)

Une puissante personnalité, une noble carrière, riche d’aspirations et de contrastes, se condensent dans la brève existence de Vera Rockline, née à Moscou, en 1896, morte à Paris le 3 Avril 1934. Elle était russe par son père, de pure race bourguignonne par sa mère. Le cimetière de Recey-sur-Ource, dans la Côte d’Or, où s’évanouit son enveloppe fragile, scelle d’une dernière étreinte française le rêve d’une émouvante destinée.

Elle aussi s’évada d’influences premières où l’impressionnisme à la mode continuait son inquiétude : elle se libéra de la technique de Cézanne et de celle de Matisse. Elle alliait une forte culture classique à la pratique des vieux maîtres de l’école de Séville.

Cette complexité de nature et de goût exotique marque le caractère original de ses toiles : « Le Guitariste », 1925, « Victuailles », 1925 (musée du Luxembourg), une série de nus et de portraits. On y admire l’ampleur de leur modelé, la saveur de leur modernité, et Raymond Escholier leur rendit hommage en termes chaleureux. Parlant de la « Femme couchée » il allait jusqu’à prononcer le mot de « chef-d’œuvre ».

Elle est restée fidèle, à travers l’évolution de sa manière, aux tendances essentielles de son tempérament. Sa façon de voir et de traiter les corps et les chairs dénote chez elle l’amour des lignes pures, le don de rendre le nu par ses souplesses et ses rondeurs, de traduire la délicatesse et l’élasticité des muscles et des traits. Elle concentre la clarté en un rayon, réduit dans les apparences ce qui est épars et multiple, en distribuant la lumière, en l’équilibrant, en la construisant, jusqu’à exprimer, aux limites de l’art plastique, le corps palpitant sous la chair, l’être vivant, pensant, souffrant dans sa cangue de matière, l’âme substance en éveil dans le geste, dans le pli de la bouche muette, dans les yeux à demi clos, dont le regard scrute en avant.

Ces plans, cette composition, cette technique devaient peu à peu se baigner de clarté translucide et aérienne, d’un glacis à la fois sobre et éclatant, où il n’y a jamais rien de frelaté, d’artificiel, de commun, aucun parti pris, aucune dissonance d’emprunt, mais un sens parfait des valeurs, une simplicité apparente de moyens, la facilité de touche qui est le vernis des maîtres.

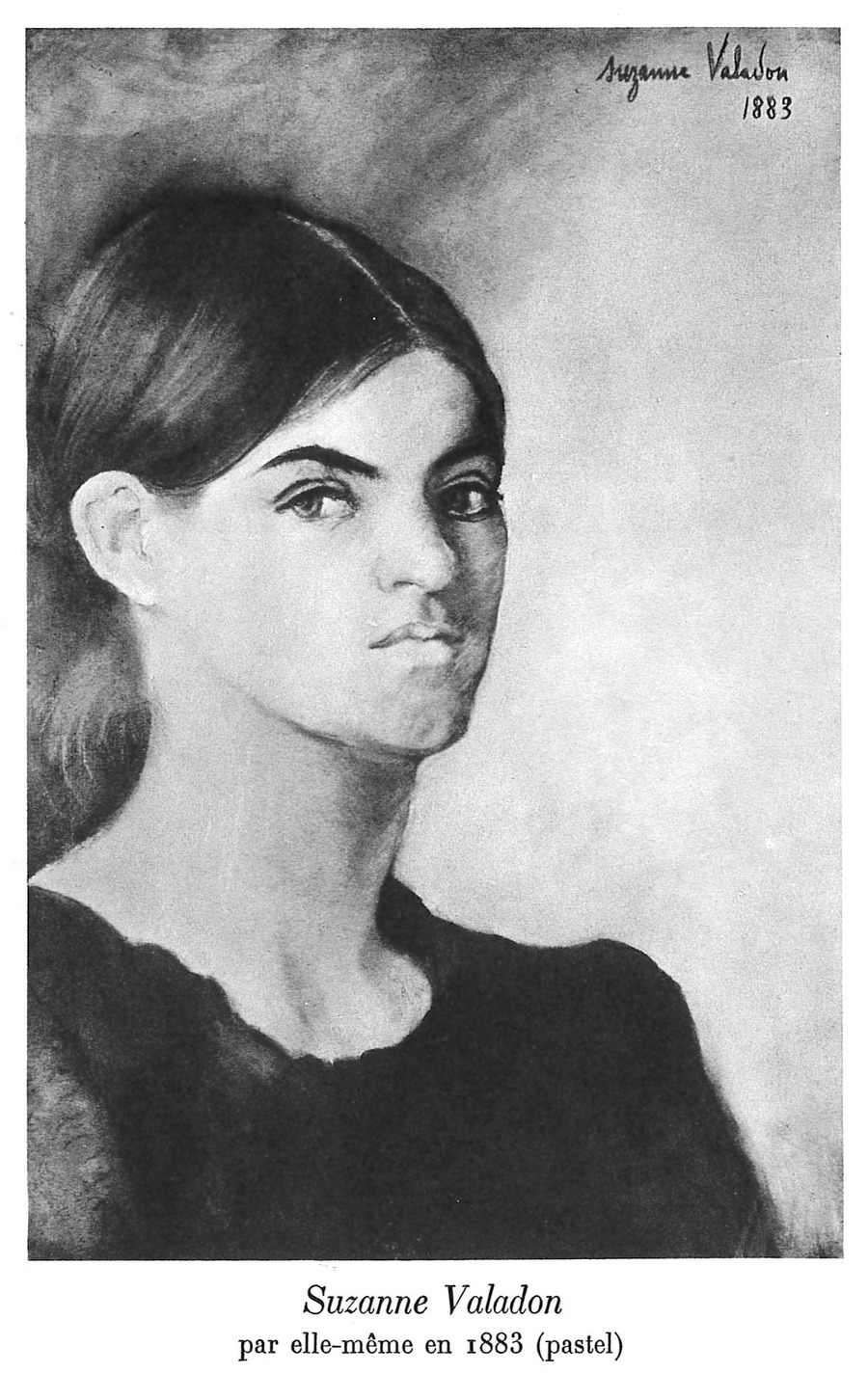

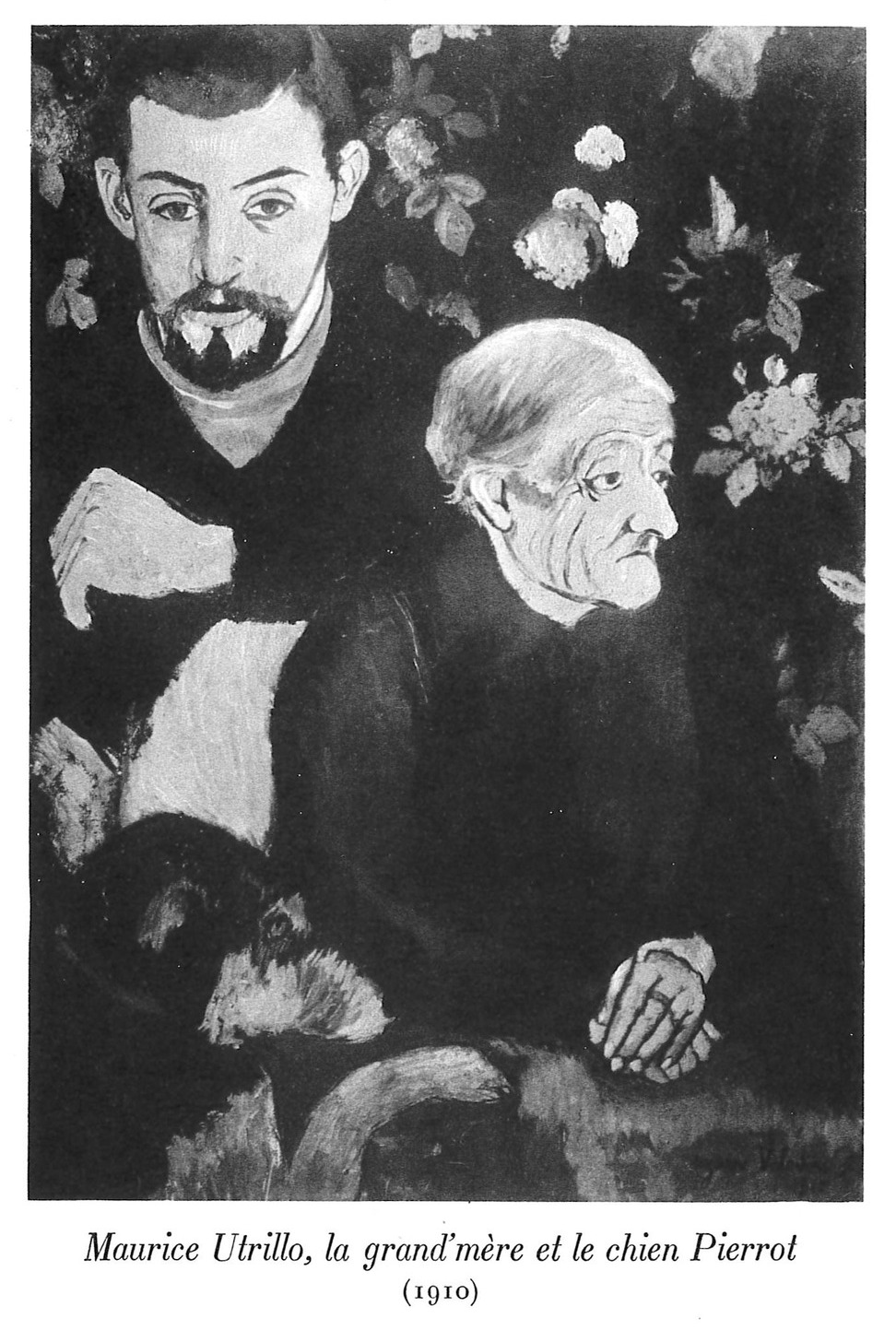

SUZANNE VALADON

photo Bernès, Marouteau et Cie

photo Bernès, Marouteau et Cie

SUZANNE VALADON

Née en 1867 à Limoges (Haute-Vienne)

Les autres s’analysent, se définissent, se limitent : celle-ci est l’inexplicable. Ni dans le domaine du réel ni dans le monde idéal, elle n’a suivi de sillon tracé ; elle n’a jamais puisé auprès d’autres la clarté de ses lignes et l’âpre expression de sa pensée. Il est permis de rappeler pour elle la phrase de Fromentin : « Il est plus naturel que personne, tout en étant moins près de la nature, plus familier, tout en étant moins terre à terre, plus trivial et tout aussi noble, laid dans ses types, extraordinairement beau par le sens des physionomies. »

En quels termes, par quels signes du langage humain pourrais-je traduire mon émotion, mon admiration, les hausser jusqu’à vous, dans ces régions où s’enveloppent votre vie et votre talent, chère et noble Suzanne Valadon, si proche et si lointaine, si intime et si fière !

Votre existence est, comme votre peinture, une légende pleine de clarté, de demi-teintes et de coins sombres ; quelques confidences nous ont révélé les remous pitoyables ou tragiques, les misères et les bondissements, les cruelles avanies et le miracle perpétuel, artiste très pure, au vol si haut, âme de phalène qui cherchez la flamme ; apôtre des laideurs penchée sur le ruisseau boueux ; styliste incomparable de la vulgarité humaine.

Aucune scorie n’altère la foi qui est en vous. Elle a jailli, spontanée, inviolable. Vous la portiez en votre cœur quand le hasard de la vie vous transporta, petite orpheline, de votre province natale du Limousin, sur la butte populeuse de Montmartre.

Et je retrouve les mots d’un de vos biographes les plus pénétrants, Robert Rey : « D’où venait le souffle qui déjà grisait cette gamine au court menton carré, au regard de bête sylvestre ? Elle avait huit ans, la mioche rétive qui passait des Dimanches entiers à plat ventre sur le toit de la haute bâtisse ouvrière du boulevard Rochechouart sans se rassasier de voir le pointillé mouvant que faisaient les promeneurs sur l’asphalte du trottoir ; quand, la nuit venue, elle redescendait au très humble logis, la fantasmagorie des couleurs et des formes continuait sous son petit crâne de prédestinée. Seule, dans le réduit où s’encastrait sa couchette, elle traçait à la craie des jambes, des bras, éperdue soudain comme si venait d’apparaître sur la muraille la face d’un Dieu. »

Le premier atelier où elle débuta fut celui d’une couturière. Brève épreuve, que bien d’autres, plus amères, suivirent. On la voit, enfant de la balle, s’essayer à devenir acrobate dans un cirque, briser membres et muscles aux exercices du trapèze, jusqu’au jour où elle s’écroula sur la piste, pauvre Petrouchka !

Elle fréquente alors les peintres et gagne sa vie comme modèle. La voici qui approche Puvis de Chavannes, Renoir, Toulouse-Lautrec, enfin Degas, à qui elle montre ses essais et qui en est surpris, charmé, ébloui. Le maître, qui fut, paraît-il, impitoyable, le maître au sarcasme sans pitié, se mua pour elle en un bourru complaisant, en un censeur vigilant, en un ami plein de sollicitude. Devant ses dessins il s’étonne, s’émerveille : quel instinct a révélé à cette enfant une telle sureté, cette vivacité de traits, cette manière « dure et souple », cette vision aiguë de la réalité ? De quelle inspiration émane le secret de ces choses visibles et tangibles sorties de ses doigts frêles, inexpérimentés ? Quelle est l’origine de cette langue picturale, accessible à tous, aux yeux des simples comme des habiles, si semblable à la vie ? Devant l’inexplicable formation de ces œuvres, sans aide, sans loi, sans école, le vieux maître s’incline.

Figure de proue, aux avancées de l’art, elle a dominé les tumultueux sillages. Sa peinture est de grand style, quel que soit le sujet traité. On n’y voit que des accords de lignes, de tons vibrants, dont les éléments sont pris dans la nature même. Quand le trait est apparent, il est expressif ; ce n’est jamais le contour qui emprisonne une forme. Et ce trait, moyen humain pour transposer ce que nous voyons dans l’univers, depuis l’enfance Suzanne Valadon l’a étudié sur le bitume des trottoirs de Montmartre, avec un morceau de craie ou de charbon. Sur le papier elle laisse des dessins de maître. Le trait est enfin toute la richesse de son œuvre gravé, dispersé ou perdu ; quelques planches, heureusement, ont été sauvées et réunies en un volume par Daragnès.

Elle aime la vie qui l’entoure : fleurs ou fruits, paysages, fillettes grêles ou maritornes, tout l’intéresse. Le portrait de son fils Utrillo — de seize ans plus jeune qu’elle — a été fait à tous les âges. Il a été son premier élève. Valadon avait le plus grand talent ; son cher Maurice eut le plus grand succès. Elle n’en fut point jalouse, et toute la famille connut enfin — pour un temps — succès et fortune.

Cette fortune a tourné, mais Suzanne Valadon, qui sait que tout est vain, regarde encore la vie de son œil très bleu, dur ou tendre. Celle que Degas appelait la terrible, l’intraitable, cette diablesse de Maria, a conservé son irréductible personnalité. Aussi incapable de compromission, que de soumission, de complaisance que de parti pris. L’exposition de ses principales œuvres, faite en Octobre 1932 à la Galerie G. Petit, a été le splendide couronnement d’un talent qui la classe définitivement parmi les grands peintres.

À ceux qui dénient au talent féminin les dons créateurs, le génie personnel, la robustesse, la pénétration, nous demandons de s’arrêter devant ces admirables dessins, devant ces paysages sans artifice, devant ces formes jaillissantes, qui surgissent et nous subjuguent. Jamais l’instinct, de nature, naïf, impérieux, a-t-il mieux accusé l’ingénuité d’une vocation ? Nulle habileté de métier, nulle réminiscence d’école. Tout est spontané, éclatant de sincérité et de vie. Tout y affirme la volonté de création, l’indépendance de l’artiste. Cette dureté est passion. Cette âpreté est compassion. Le travail mystérieux de l’œil qui a recueilli l’image et l’a transposée échappe aux formules des doctrinaires. La maîtrise ne s’est pas acquise ni conquise au prix d’un lent labeur : elle est tout entière dans le premier jaillissement du trait, dans le bouillonnement de l’âme, qui fait de l’art une foi, une vérité, une certitude.

MARIA BLANCHARD

photo Marc Vaux

MARIA BLANCHARD

Née à Santander (Espagne)

(1881—1932)

MESSAGE À UNE AMIE DÉFUNTE.

Chère et douce Maria Blanchard, dont l’âme fut plus forte que le destin, vous, la débile qui défia et terrassa la douleur, l’infirme aux doigts de soleil, l’incurable compatissant à toute détresse, vous, dont le corps tordu, noué, difforme fut le ceps fructifiant d’une enivrante vendange, agréez, aujourd’hui, en une tendre oraison, l’hommage de ma piété et de ma vénération.

Dépositaire disgrâciée de la vie, vous en avez accepté le lamentable fardeau. Qu’elle soit grevée de tortures physiques et morales, d’un long et continu martyre, des insultes, des sarcasmes, du dédain de la foule, elle offre en soi cependant des joies inépuisables et indicibles, pourvu qu’elle crée au plus profond de vous-même la beauté pure et s’exalte de l’amplifier.

Cette illumination intérieure dévora votre âme ardente. Elle y embrasa un foyer d’amour, toujours incendié, incandescent, qui consuma peu à peu jusqu’à la moelle de votre substance. Vous possédiez, au delà des limites des forces humaines, cette vertu extatique qui anima les grandes mystiques : Sainte Thérèse d’Avila, Sainte Catherine de Sienne. Mais à votre sensibilité frémissante de peintre, à cette soif démesurée d’amour, il fallait une réalité sensible, un élément tangible, et vous avez choisi, pour en faire l’objet de votre prédilection, de votre étude passionnée, de vos méditations créatrices, non pas le songe ou l’abstraction, mais une matière vivante, un composé subtil de pleurs, de souffrance, de misères humaines. Votre âme a épousé la détresse et en a fait la compagne élue de son rêve de bonheur. Elle s’est transfigurée dans la douleur. Par un miracle d’orgueil splendide elle a fait de la pauvreté sa richesse, de l’indigence sa splendeur, de l’affliction sa sérénité. Elle s’est abreuvée d’avanies et d’humiliations, elle s’est rassasiée de larmes. La souffrance a été l’inspiratrice secrète, la lumière de votre œuvre.

J’évoque avec émotion et piété le souvenir de ce jour (il y a peu de temps) où je vous ai approchée, voyant votre pâle et clair visage, votre main fuselée qui spiritualisait la matière. Je touchais comme une relique l’étoffe de ce divan où votre corps reposait sans repos, prostré, affaissé, sublime déchet, perpétuellement déprimé, écrasé, qui ne pouvait se détendre sans être meurtri dans ses membres, oppressé dans ses poumons, broyé dans un râle d’angoisse. Je vous entends encore me dire de cette voix dont la vibration fiévreuse était inoubliable : « Je n’essaie de vivre que pour peindre. » Aucune résignation désabusée, aucun effort apparent de sacrifice, mais une joie surnaturelle, une beauté d’âme transfigurée. C’était une foi vaillante qui mettait sa lueur dans votre regard. Vous m’apparaissiez, vous, la tourmentée, rayonnante de paix intérieure. Votre bonheur fut cette force de renoncement à toutes les vanités qui trompent et cet attachement à votre métier.

De cette merveilleuse alchimie, qui fertilisait en vous la douleur, a jailli la fleur de votre art et de votre humanité. Pour trouver vos modèles, vous n’aviez qu’à interroger votre âme. Tout le spectacle de la vie y était gravé, transposé, imprégné de vous-même : visages poignants, silhouettes attendrissantes, mains tendues et suppliantes, doux enfants ingénus aux regards étonnés. La vierge sage livrait au monde ironique, indifférent, le fruit magnifique de sa maternité spirituelle. C’est la « Famille du Vannier » ; c’est la « Petite Fille Bleue » ; c’est « l’Enfant sur l’Escalier » ; c’est la « Fillette au Collier » ; c’est la « Première Communiante », peinte vers 1914, à Madrid, et exposée quelques années plus tard à Paris, après la guerre, au Salon d’Automne ; ce fut un succès de surprise, et, pour quelques-uns, d’admiration. L’œuvre étonne, mais elle s’impose ; tout est en elle : ampleur, noblesse, et très beau métier. Une sorte de crudité à la fois rude et attendrissante y détache la figure principale, de grandeur nature, droite, glacée et frémissante, figée et mouvante, gênée dans ses atours, la main crispée à son bouquet. Sur la photographie reproduite ici, image imparfaite, dégradée du clair au sombre, rien ne transparaît des résonances. Il faut avoir vu l’écrin de cette robe virginale, le rouge du rideau et du prie-Dieu contrastant avec la blancheur du voile, et les plis de la robe aux modelés colorés ; tonalités violentes et fondues, candides et brutales, où tout rayonne et s’obscurcit par effacements progressifs et jeux de couleurs. Œuvre de maîtrise où transperce la vigueur d’un tempérament nuancé de sensibilité et d’émotion.

N’auriez-vous peint que cette œuvre, chère Maria, vous auriez mérité de n’être jamais oubliée, vous qui aviez tout donné à votre art et à Dieu, terme de vos désirs. Vous qui étiez toute ardeur et n’avez connu ni la passion généreuse des hommes, ni le doux appel des enfants, vous avez compris, comme le dit Suzanne Valadon : « que tout est amour ».

De père espagnol et de mère française, Maria Blanchard, par suite d’un accident, naquit infirme. Elle vécut à Madrid, et à Paris où elle vint pour étudier la peinture vers 1908. Elle y mourut en 1932.

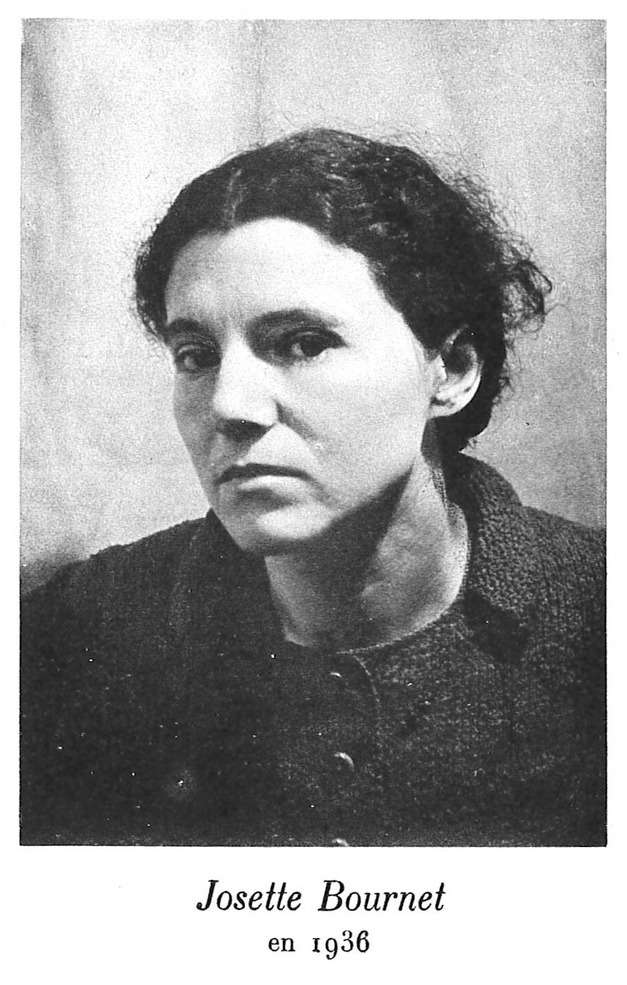

JOSETTE BOURNET

JOSETTE BOURNET

Née à Vichy (Allier)

Sa peinture fut d’abord un cri, transposé dans son audace par une divination qui est aussi une intelligence, par une dévotion aux forces et aux beautés naturelles qui est en même temps une soumission et une simplicité.

Actuellement c’est une suite d’élans et de retombées, tel un rythme grégorien.

Pourquoi n’arriverait-elle pas à une plénitude ?

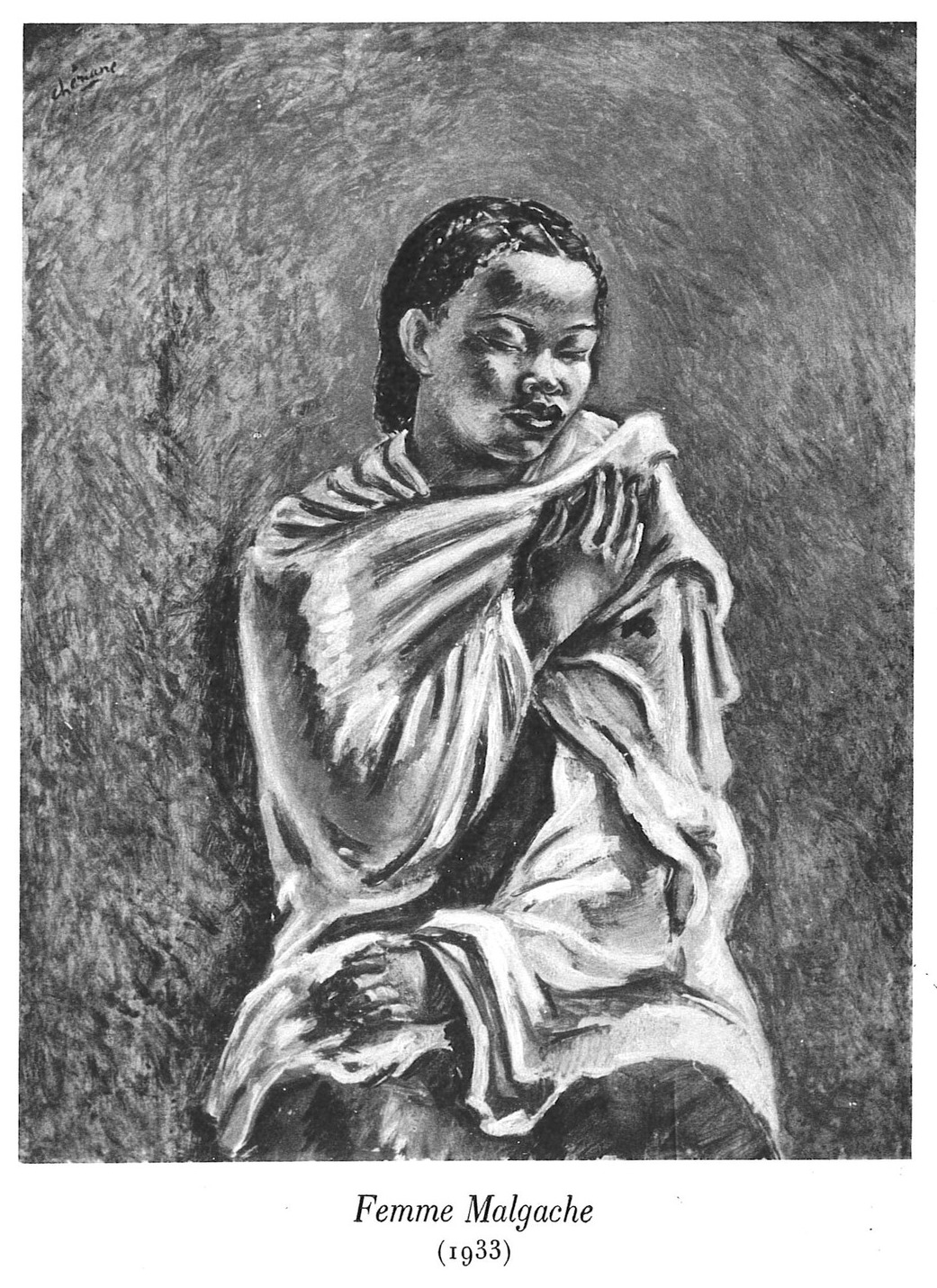

CHÉRIANE

CHÉRIANE

Originaire de Paris

Vibrante artiste, plus sensible à la voix intérieure qu’aux leçons des maîtres, aux appels de l’inspiration qu’aux préceptes de l’école, Chériane déploie, épanche avec une sorte de candeur les dons de sa nature généreuse. Son talent se développe spontanément, comme s’il prenait conscience d’affinités soudain révélées.

Il y a d’elle des natures mortes, des nus, des portraits, dont celui de son jeune fils, où se marque une note, rare dans son œuvre, d’émotion sobre et de tendresse contenue. Peinture éclectique, raffinée dans sa sincérité, émancipée sans débordement, qui, d’une palette réduite et d’une pâte fluide, tire des effets souvent hardis, toujours séduisants, d’une franchise directe où se jouent l’abandon, la fantaisie, la sensualité, la tristesse, la joie.

Chériane « va de l’avant au gré de ses sentiments et de son plaisir ». Elle était désignée, par ses dons de nature, à recevoir mieux que d’autres ce choc, cet éblouissement d’ambiance que provoque le contact de l’exotisme.

C’est dans un décor sauvage, fruste, coloré, qu’elle eut la révélation d’un monde inconnu ; de Madagascar elle a rapporté des notations intéressantes. Nul bric-à-brac romantique, nulle poésie de convention, nul poncif exotique et littéraire. Elle a peint ce qu’elle a vu dans la grande ile rouge.

Ces documents forment un album : « Visages de Madagascar ». Dans une courte préface, Pierre Benoît a évoqué le charme de ces illustrations, le parfum balsamique de réalité lointaine qui en émane. « Poésie de mornes estuaires, splendeur de plateaux désolés, solitudes perdues, villages roses accrochés au flanc des ravines bleues, paysage unique au monde qui est celui de Tananarive. » Chériane en est « le juste interprète ».

En feuilletant ces pages d’esquisses, d’aquarelles, on s’émerveille de découvrir, dans les images d’une France lointaine, une claire vision féminine.

HERMINE DAVID

photo Marc Vaux

HERMINE DAVID

Originaire de Paris

Les candides ont leur secret, que les habiles du siècle ne savent ni percevoir ni pénétrer. Dans ce refuge privilégié, dans cette retraite de pure spiritualité, où l’âme se recueille loin des passions, prie et se transfigure, Hermine David, épouse désolée par la mort de Pascin, veut maintenant vivre, oublier les turbulences joyeuses. Elle y prend conscience de son art, idéalise sa vision.

Des impressions qu’elle rapporte de la Rome catholique (voyage qu’elle entreprit après sa conversion) se dégage un sens de sélection mystique, de méditation intérieure qui l’abstrait des choses, s’enferme en lui-même pour y construire, sur des fonds de paysage, de fiévreuses silhouettes ou de tendres figures. Là un conflit se dessine entre une humanité soumise et lointaine rêvant de grandes compositions mystiques, et, d’autre part, un tempérament porté d’instinct vers l’illustration des poèmes naturistes de Francis Jammes, vers l’illustration des œuvres de Suarès, de Toulet, de Giraudoux, vers celle du « Grand Meaulnes », d’Alain Fournier, vers celle des fantaisies poétiques, irréelles. Jeux délicats, presque pervers, d’une pointe sur le cuivre, où d’une gouge sur le bois, l’œuvre gravé d’Hermine David est d’un charme prenant.

Mais est-il besoin d’expliquer la sincérité, d’analyser une croyance en rappelant la courbe de ce clair talent, le raffinement aigu de ses peintures, de ses paysages de tous pays et ceux de la banlieue parisienne avec leurs gares fleuries ?

Tendre et délicate artiste. Hermine David traduit dans les lignes et les couleurs son inquiétude, sa douceur, et, maintenant, sa foi.

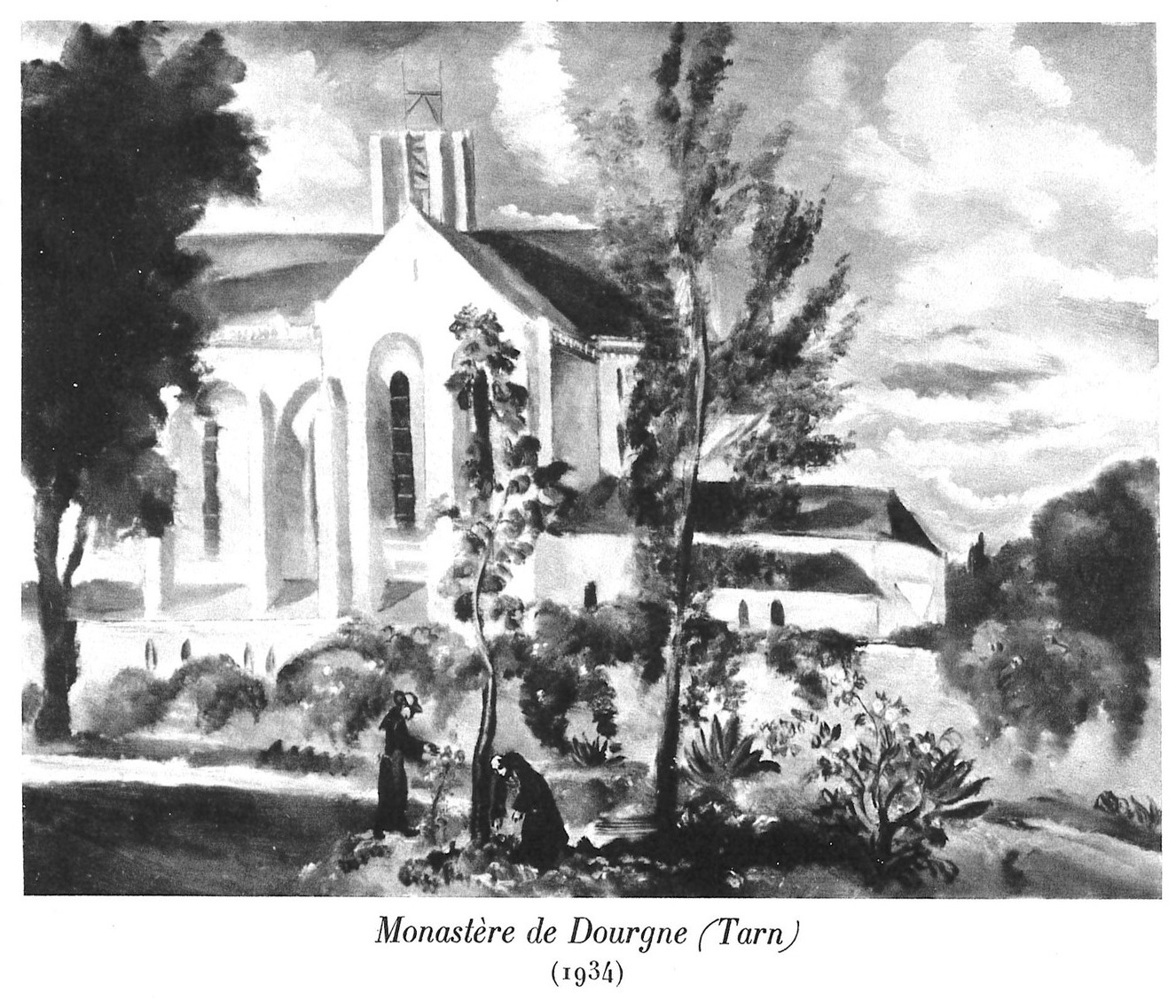

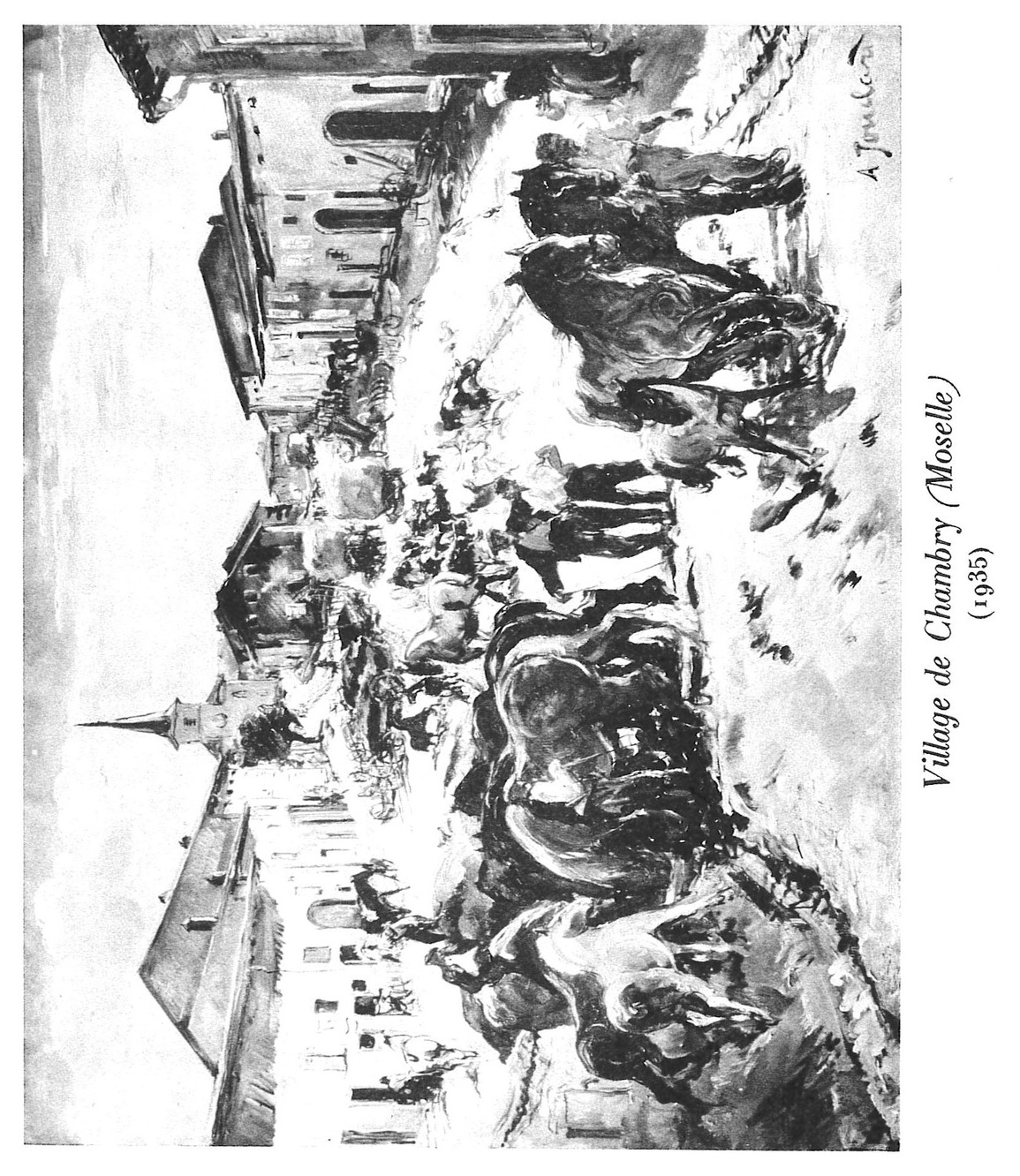

ADRIENNE JOUCLARD

photo Tourte et Petitin

photo Marc Vaux

ADRIENNE JOUCLARD

Originaire d’Onville (Meurthe-et-Moselle)

Il y a une poésie du mouvement qui, pour des yeux de peintre, est le perpétuel rajeunissement des choses, et pour le poète « la nouveauté florissante du monde ». Le premier enchantement des pastellistes de cavernes fut de saisir d’un trait la nuque et la croupe d’un cheval ou d’un bison bondissants.

Le don d’Adrienne Jouclard est de noter d’une main alerte et sûre ce qu’il y a de plus agile et de plus étincelant dans les formes en mouvement, dans les vibrations de l’air, dans le jeu des ombres et des lumières ; ce que l’on pourrait définir : l’esthétique sportive. Une vue immédiate du réel, sans détour, sans mystère, sans inquiétude ; un contact direct avec les choses, avec la vie, observées, absorbées, reproduites avidement dans leurs manifestations concrètes, leur jaillissement spontané, leur élan instantané.

Personne n’a rendu mieux qu’elle l’action que recèle et décèle l’immobilité : le piaffement du cheval prêt à bondir, le poing et le jarret tendus du boxeur, du joueur de football ou de hockey, le bondissement contenu du skieur. Il faut voir enfin, quand le geste est déchainé, l’irruption de vie, l’espace victorieusement conquis, la fièvre emportée de ces gestes qui se prolongent et s’emparent de l’azur.

Dans la courte notice qu’il lui a consacrée, Maurice Delépine a ingénieusement noté les effets de cette poésie du mouvement dans les paysages de Lorraine d’Adrienne Jouclard, la légèreté aérienne de ses fonds, le rythme éclatant de ses premiers plans : « Moissons d’été dans la lumière, retour de troupeaux vibrants d’allégresse, fête villageoise d’un réalisme qui eût enchanté Flaubert, et, sur tout cela, répandu et triomphant, le mouvement des nuages dans le mouvement de la lumière ».

À travers ces accents vigoureux, cette netteté de touche, ces couleurs vibrantes, s’affirme une vision toujours sûre et juste. Les masses s’équilibrent harmonieusement. Un relief général s’ajoute au relief incident des choses. La pâte ardente se fond dans une harmonie d’ensemble. Un heureux accord de l’art plastique et de la couleur allie le raffinement à la netteté d’une vision aiguë, franche et sincère.

SUZANNE LALIQUE

photo Haviland

photo Marc Vaux

SUZANNE LALIQUE

Originaire de Paris

Est-ce parce que la poésie, suivant le mot de Voltaire, vit de détails que la peinture de Suzanne Lalique est toute poésie ? Il en est peu, en tout cas, qui s’inspire mieux des choses tangibles, palpables, véritablement vues, c’est-à-dire sensibilisées au fond d’un miroir pensant.

Miroir de cristal aux infinis miroitements, comme ces pâtes de verre laiteuses, bleuâtres, opalines, où s’est reflétée son enfance ! Jeux de lumière, scintillements de vibrations légères, continues, tons délicats mais précis, vous êtes loin de ces mièvreries gaufrées qui font la joie de piètres artistes.

Par quel effort de recherche et d’observation a-t-elle éliminé l’artifice, clarifié les vapeurs, épuré la préciosité, retrouvé dans la sincérité l’accord juste et délicieux des lignes, des formes et des tonalités ?

C’est que Suzanne Lalique est une âme essentiellement musicale et chantante. Elle a ce don de sympathie qui met la pensée en contact direct avec les choses, crée entre elles et nous une intimité : que cette chose soit une bougie rose ou verte, une cravate, une boîte de cigares, une clef, un collier. Les objets les plus humbles ont une vie, dès qu’ils se transposent en nous. Rien n’est négligeable en art de ce qui vient du dedans au dehors, de ce que l’œil accueille et recueille, de ce qui a pris une expression au fond de nous-même. Toute l’œuvre en est transfigurée.

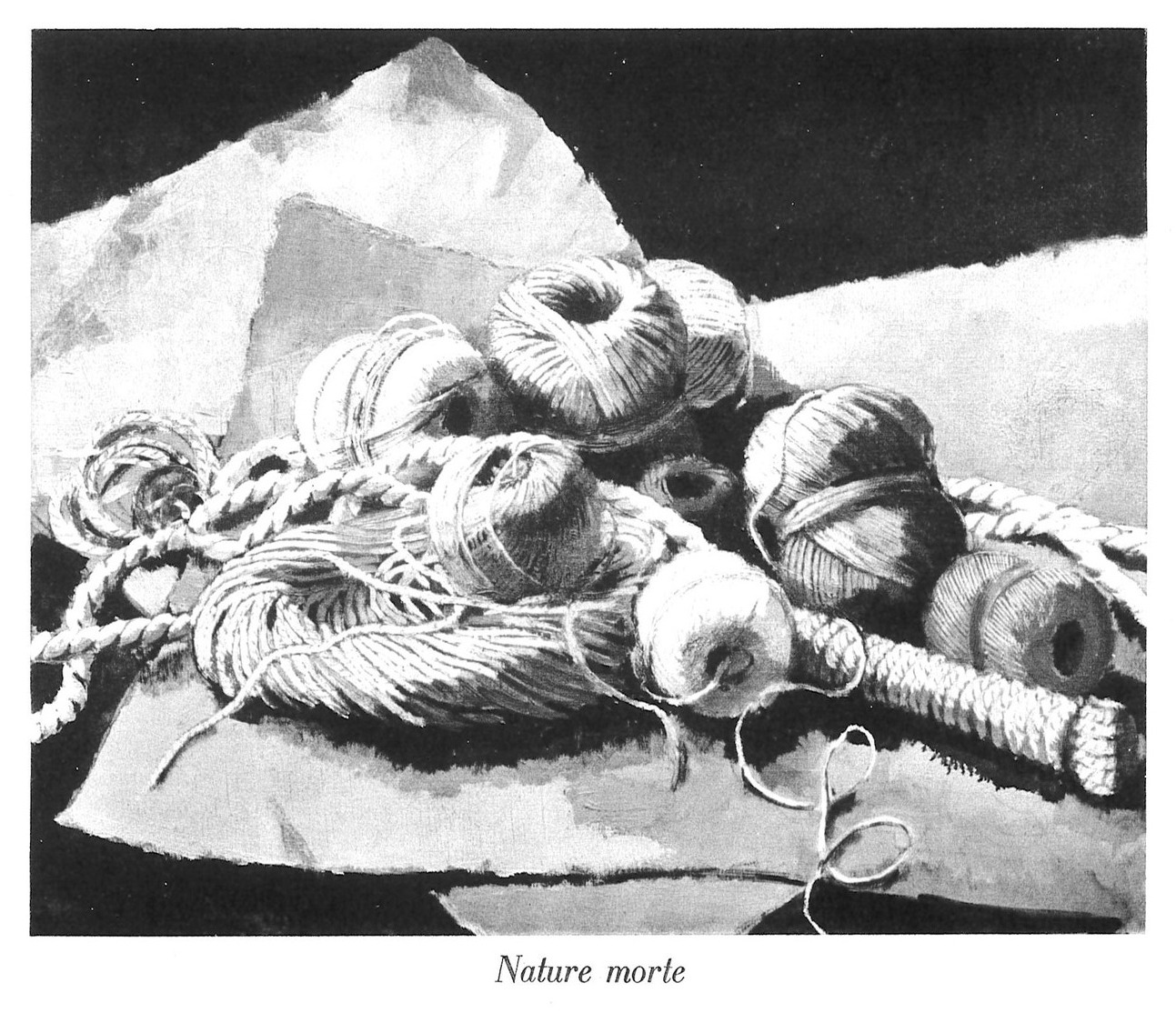

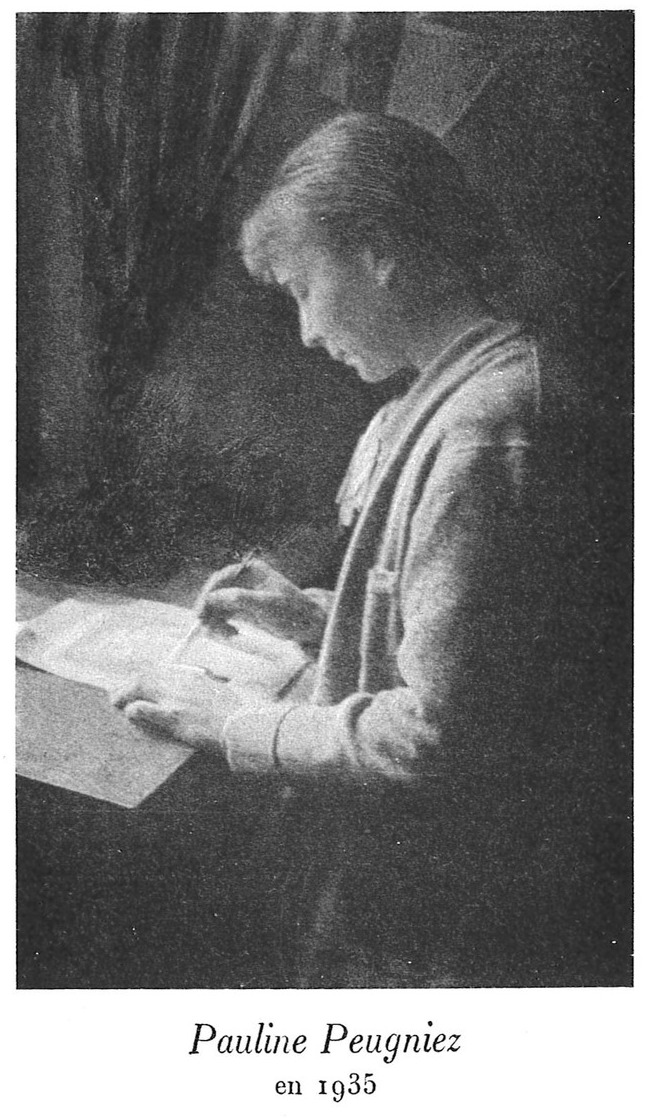

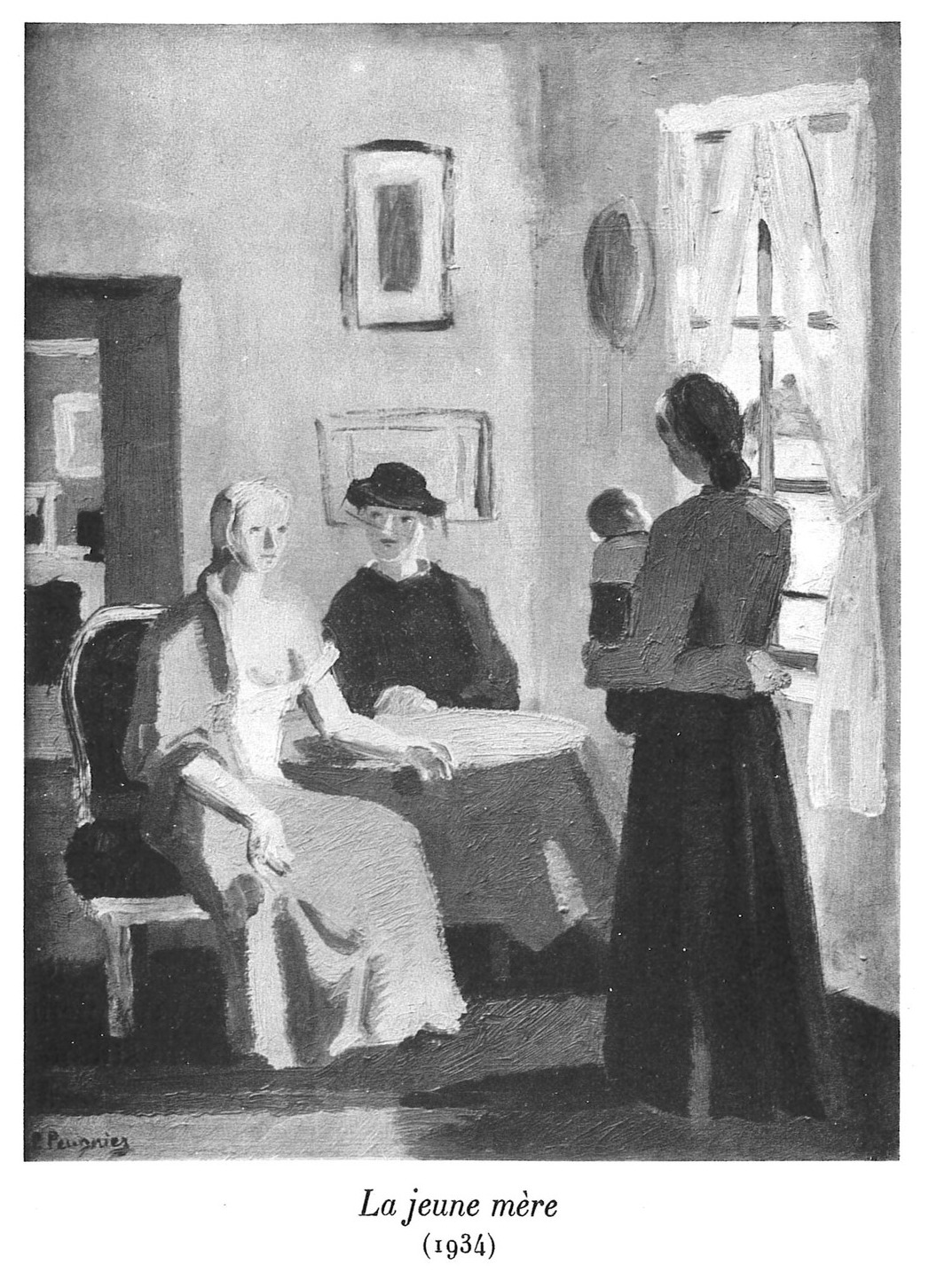

PAULINE PEUGNIEZ

photo Marc Vaux

PAULINE PEUGNIEZ

Originaire d’Amiens (Somme)

Dans une atmosphère sereine et recueillie, les toiles de Pauline Peugniez sont pénétrées de sensibilité. La coquetterie s’y abrite plutôt qu’elle ne s’y montre : il ne s’en dégage nulle préciosité ni afféterie, mais une discrète intimité. Dans l’exécution, un détail piquant : ici, un pli de rideau, là, un fruit, un objet. Une demi-teinte, nuancée, veloutée, communique à ses ombres et à ses fonds une harmonie vibrante où se détachent des lignes franches, des figures imprégnées de grâce et d’innocence. Un très grand charme enveloppe ses intérieurs et ses personnages.

Jacques Acremant a esquissé en quelques lignes le talent raffiné de Pauline Peugniez ; il analyse ainsi les paysages rapportés d’Italie : « Elles sont bien, dit-il, dans la tradition des Primitifs, ces longues piazettas de Rome, de Venise, d’Orvieto, toutes fleuries de pimpantes couleurs, doucement éclairées de cette fine lumière qu’aima tant Carpaccio. L’ingénuité d’Angelico reparaît en ces religieux qui donnent aux cités toute leur paix monastique. Une si pieuse émotion devient allégorique dans des œuvres pleines de foi comme « L’Ange Gardien » ou « Soir mystique ». Amour sacré, amour profane. Voici toute une série : « L’Arrivée de la Fiancée dans la Ville, au matin », « Soir de Départ » et « Elle et Lui », où circule en sourdine une rêveuse mélancolie. »

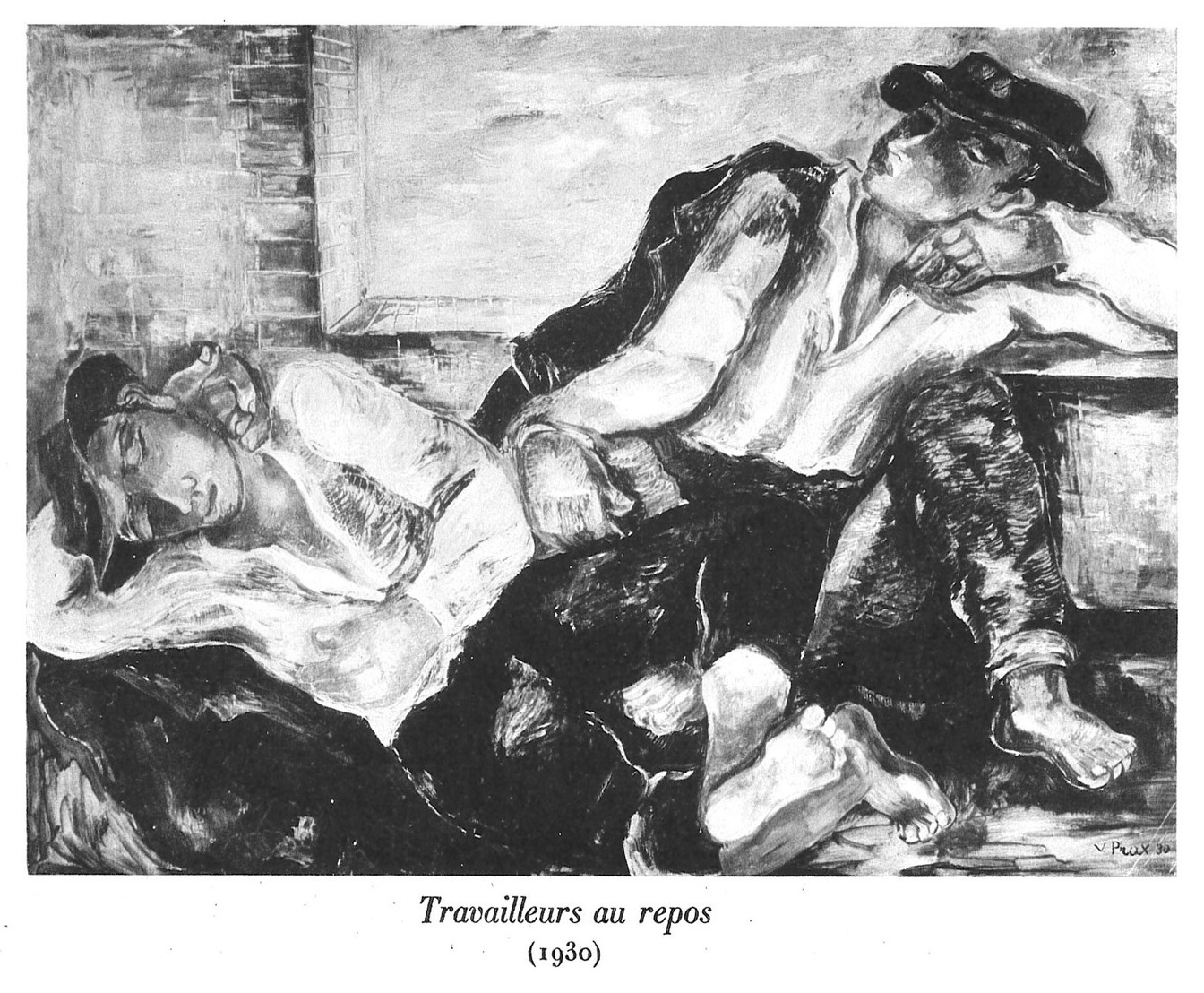

VALENTINE PRAX

photo Marc Vaux

photo Marc Vaux

photo Marc Vaux

VALENTINE PRAX

Originaire de Bône (Algérie)

Katerine Mansfield, la tendre hallucinée, signale quelque part, dans son journal, ces « antévisions », auprès desquelles tout ce qu’on a écrit, tout ce qu’on a lu, pâlit et s’efface. Instants logés en dehors du temps, où la vie de l’âme toute entière est suspendue, comme pour retenir la vague qui va retomber sur les rocs ; instants lumineux, brisés, scintillants, qu’une secousse brève rejette bientôt dans le néant.

Valentine Prax, a dit René Golstein, est « la sœur spirituelle » de Katerine. Elle est de ces âmes pour qui l’invisible existe. « À vingt ans elle décida de quitter Alger, où elle suivait les cours de l’Académie, pour venir à Paris. Elle n’y connaissait personne, elle voulait peindre et en vivre ». Elle rencontra Zatkine et devint sa femme. Que celui-ci l’ait aidée à dépouiller sa jeune vision de formules courantes pour n’étudier que l’équilibre des masses, tant mieux. Cette théorie du grand sculpteur, Valentine Prax l’a comprise ; elle cherche à la réaliser sur des surfaces colorées ; c’est une autre technique, où son indépendance est absolue.